【よくある質問/トラブルシューティング】「鍵が開かない!」その時の対応手順

「(RemoteLOCKの)鍵が開かないのでなんとかしてください(泣)」

「暗証番号が通らないんですが…」

サポートチームにはこういった緊急を要する問い合わせが寄せられることがあります。解錠出来ない理由の多くは「電池残量が無い、または低下している」「暗証番号の押し間違い」「暗証番号が本体に届いていない状態(詳細後述)」の3つです。

トラブルシューティングとして本投稿を参考にしていただければと存じます。

この記事の目次

鍵が開かない場合の対応手順

深呼吸しましょう

まず、深呼吸しましょう。鍵が開かないと戸惑われていらっしゃることが多いので、状況を正しく把握するためです。

電池があるかどうかを確認

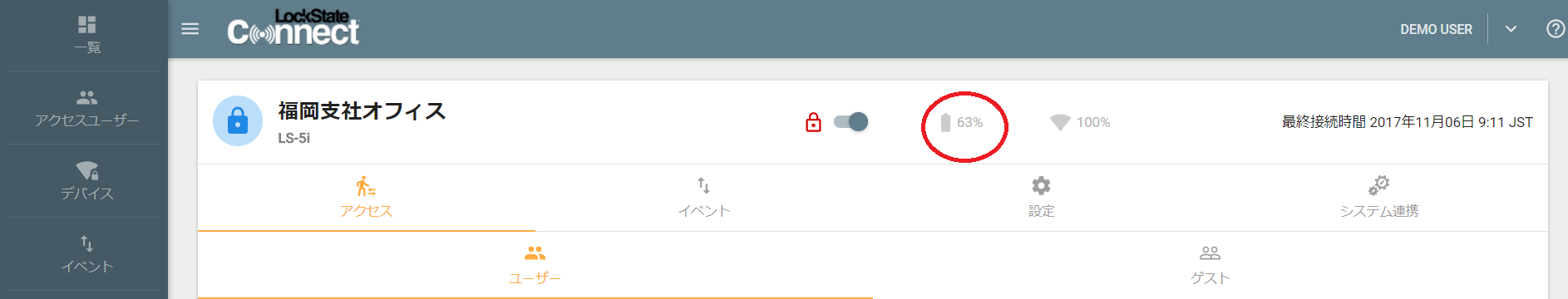

はじめに、電池残量があるかをご確認ください。ボタンを押下してもボタンが光っていなければ、電池がなくなっています。電池が30%を切るとボタンが光ってもモーターが駆動しない場合もあります。御自身で確認またはRemoteLOCKの前にいる方に確認いただき、実際にモーターが動くかどうか確認してください。クラウド画面で参考値の確認(※)もできます。

※クラウド画面で残量が20~30%であっても、実際の残量は少ない場合があります。(最後に通信したときの残量がクラウド画面には表示されているためです)本体が動くかどうかでご確認ください。

この時点で電池が無いまたは残量が少ない場合は、以下の方法で解錠いただくことになります

- (付属品の)物理鍵による解錠

- 物理鍵が無い場合、緊急解錠サービスによる解錠(お客様の実費)

正確に番号を入力

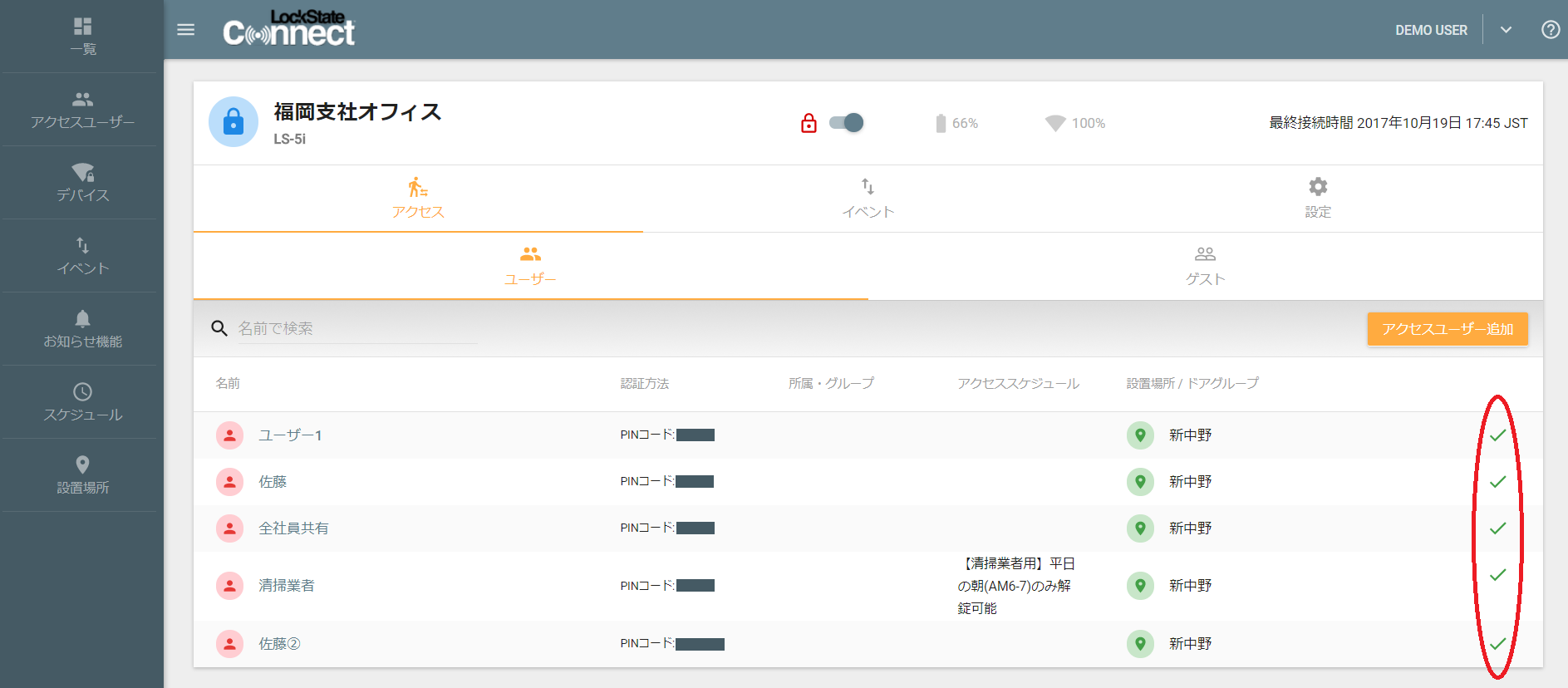

電池残量が十分にある場合、クラウド画面で「認証済(同期済)」となっている番号を入力しましょう。以下画面のように、赤で囲った「レ」のようにチェックが入っていれば認証済(同期済)と確認できます。

押下方法ですが、押すと「ピ」と電子音がしますので、押下出来ていることを確認出来ます。(押下時に音を鳴らないように設定している場合は音は鳴りません)よくあるケースとして、一回目の押下が弱く認識していない場合があります。しっかり電子音を確認しながら押下してください。

また、RemoteLOCKでは押下等の操作があった際にWi-Fiにつなぎにいき、情報を更新します。更新中はキーパッド操作が効かない場合がありますので、10秒ほど置いてから改めてトライしてください。(ファームウェアアップデートの際は1分ほどかかる場合があります。その際は青くキーパッドが光り続けますので、そのままの状態でお待ちください)

本体に確実に入っている番号を入力する

RemoteLOCKは電池消費を抑えるため、一定間隔で通信し、暗証番号の更新や履歴をクラウドに飛ばしています。(これを「ハートビート間隔(※)」と言います。初期設定ではハートビート間隔の他にキーパッド操作でも通信をするようになっています)

そのため、クラウドで暗証番号を設定しても、時間差で本体に更新されていない場合があります。

あわせて読みたい記事

クラウド画面から解錠する

RemoteLOCKはクラウドから解錠命令、施錠命令を出すことが出来ます。ただし、ハートビート間隔(前述)の都合上本当にリアルタイムに解錠はされません。順番としては以下の通りです。

・クラウドから解錠命令を出す

・次の通信タイミングで本体が解錠命令を受け取る

・解錠する

ハートビート間隔を12時間と設定している場合は最大11時間59分後に解錠命令を受け取ることになり、今すぐ受け取りたい場合は工夫が必要になります。具体的な手順は以下です。デバイスの通信間隔が「キーパッド・ノブ操作, ハートビート間隔で接続」または「キーパッド, ハートビート間隔で接続」を選択していることが必須ですのでご注意ください。

・クラウド画面でWi-Fiがつながっていることを確認する(切断されていたらこの手順は利用出来ません)

・クラウドから解錠命令を出す

・電話等でRemoteLockの前にいる人にどこかのボタンを押下してもらう

・通信するのを待つ(10~30秒、通信状況による)

実際に解錠した際の映像がありますのでご覧ください。

RemoteLOCK 5iをクラウド画面から解錠

RemoteLOCK 7iをクラウド画面から解錠

それでも解錠出来ない場合

上記のいずれでも解錠出来ない場合、電池切れと同じく以下の手段で解錠してください。

・(付属品の)物理鍵による解錠

・物理鍵が無い場合、緊急解錠サービスによる解錠(お客様の実費)

【まとめ】鍵が開かない場合の対応

いかがでしょうか?今回は鍵が開かない場合の原因とその際の対応方法についてご紹介いたしました。鍵が開かない場合のほとんどは、「電池切れ」、「番号の押し間違い(または正しく押せていない)」、「設定したばかり番号がまだ本体に反映されていない」のいずれかに該当するかと思います。どのケースでも完全に解錠できなくなることはなく、付属の物理鍵があれば開けることができます。

今後もこうしたトラブルシューティングに有効な記事も投稿してまいりますので、ユーザー様はもちろん、導入前の不安解消にもお役立ていただけますと幸いです。