店舗やSCも!「モノ売り」から「コト売り」でヒットを生む!

「モノを売る時代は終わった」とよくいわれるようになりました。商品やサービスなど「モノ」を販売して完了するのではなく、そこから得られる体験や価値など「コト」を提供するビジネスが脚光をあつめています。競合との差別化に成功し、ヒットや集客に繋がる「コト売り」について、求められている背景や実践のポイント、最新事例について解説します。

1分でわかる!この記事の要約

- コト売りの定義

モノを売るだけでは差別化が難しい時代に。今はモノから得られる体験や感動など「コト」に価値を置く“コト売り”が注目されている。心の豊かさを重視する消費者が増え、体験を通じた共感が購買の決め手となっている。 - コト売りの効果

コト売りは価格競争を避け、ブランド価値を高める手法。ファン育成やSNS拡散にもつながる。実践の鍵は、①ブランド軸の明確化 ②付加価値の差別化 ③SNS映え ④ストーリー性 ⑤限定感の演出など。 - コト売りを実現するには

体験・共感・継続を意識し、購入前後の体験設計を行うことが重要。スマートロックを使えば、来店予約〜入退室までを非対面でスムーズにし、顧客に快適な体験を提供できる。店舗体験や会員制空間などと組み合わせることで、継続的な関係づくりとファン化が進む。

モノを売る時代は終わった?!「コト売り」とは何か?

いま「モノ」の売り方が大きく変化しようとしています。競合よりも質の良い商品を作ったり、値下げやセールを行ったりしても、昔のようにモノが売れなくなっているのです。もちろんコロナウィルスによる消費の落ち込みなどもありますが、実はそれ以前から「モノを売る時代は終わった」といわれるようになっています。

なぜそのようなことが起こっているのでしょうか?この章では、「モノ売り」から「コト売り」とはどういうことか、その背景とメリット、そして実際に実践するポイントなどをお伝えします。

「モノ売り」ではなく「コト売り」の時代へ

「コト売り(コト消費)」という言葉をご存じでしょうか?コト売りとは、商品やサービス自体を売るのではなく、それを使って得られる体験や感動などに価値を置くというマーケティングや商売のことをさします。

たとえばホテルなら、ただ宿泊するのではなく、「そのホテルでどのような体験ができるのか」という体験価値で選ぶする人が増えています。

グランピングや一棟貸し宿泊施設が人気であったり、古民家などに宿泊できる分散型ホテルが注目を集めたりしているのも、そこでしか味わえないワクワク感や価値体験が人々の関心を集めているからでしょう。

「コト売り」が求められる背景

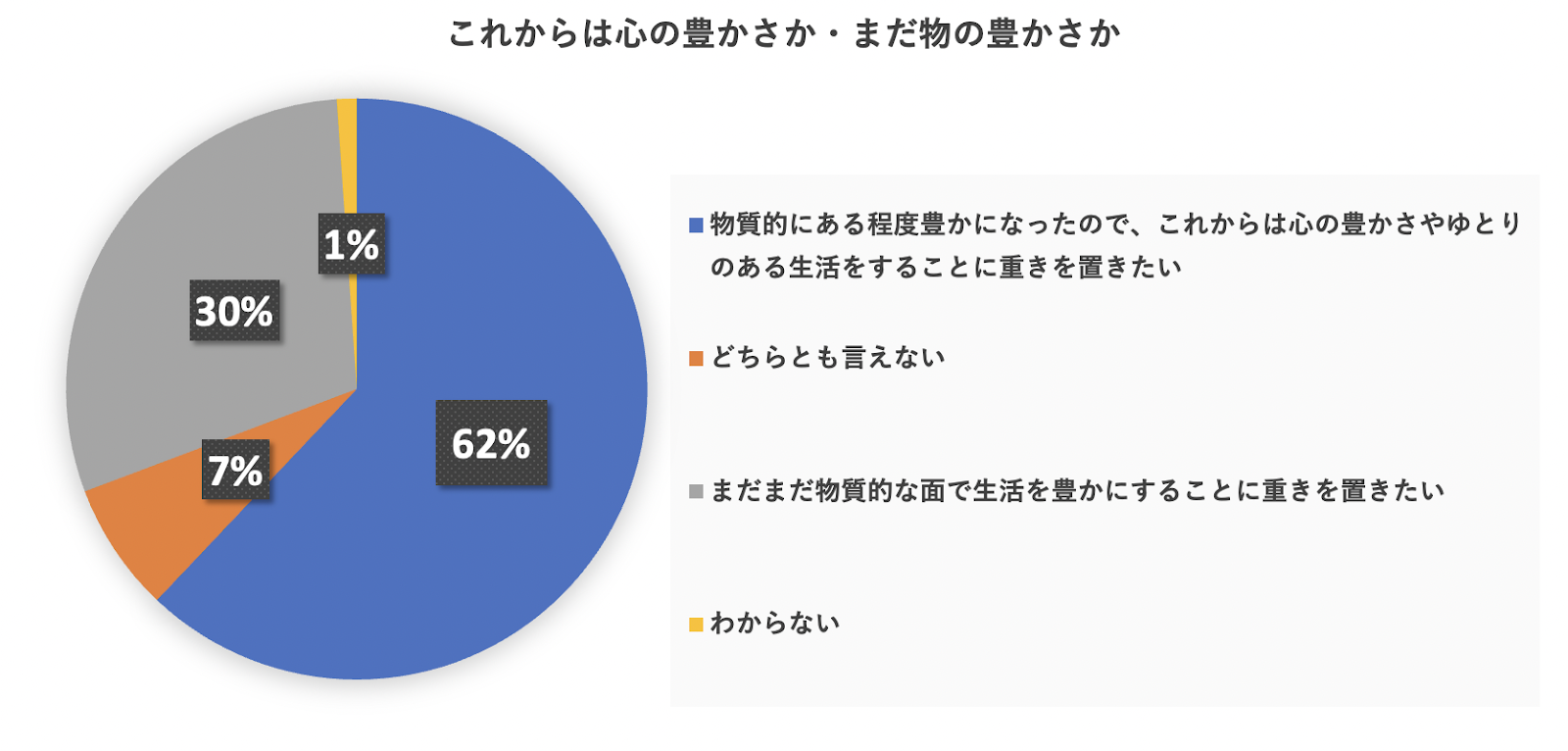

2019年に実施された内閣府の世論調査では、「これからは心の豊かさか・まだものの豊かさか」についての質問に、62%の人が「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」と回答しています。

一方、「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」と答えた人の割合は29.6%となりました。多くの人が物質的に豊かな「モノ」よりも、ゆとりのある生活をする「コト」を大切にしたいと考えていることが明らかになっています。そもそも日本は「モノづくり大国」ともいわれ、品質の良いもの、機能の優れたものを作れば売れると信じられてきました。人々も、「豊かな生活=最新の製品に囲まれた生活」と考えられていました。

しかし、バブルの崩壊とともに外国から大量の安い製品が流通するようになり、誰でも一定レベル以上の快適な生活を送れるようになりました。さらにマーケティングを駆使した、新しい視点の商品が入ってきたことから、ニーズの多様化が進んでいるのです。「良い商品なのは当たり前」で、それによって得られる体験や感動が多くの人を惹きつけているのです。

「コト売り」へ移行するメリット

コト売りへと移行するメリットは、単に「お客様に選ばれるようになる」だけではありません。商品の価値そのものが上がるため、ファンやリピーターが増え、利益率の高いビジネスモデルとなります。

「コト売り」へ移行するメリット

- 競合との差別化が進む

- 価格を下げる必要がなくなる

- SNSなどで拡散されやすくなる

- 広告をかける以上に話題になる

- 商品としての価値が高くなる

- プロダクトサイクルが長くなる

- 結果的に利益効率の良いビジネスモデルにもなる

一方、「モノ」だけにこだわっていると、競合との価格競争からいつまでたっても脱却することができません。新機能追加やモデルチェンジなどでお客様の目を引く必要があることから、プロダクトサイクルが短くなり、結局は薄利多売で収益率が悪くなってしまうのです。

『RemoteLOCK(リモートロック)』

- ・予約者ごとに異なる暗証番号を発行可能

- ・予約期間外は入室不可に!期間外の不正入室の心配はなし

- ・予約システムと連動し番号を自動発行

▼資料(PDF)をダウンロードする

「コト売り」をするために必要なこと3選

ここからは前章で説明した「コト売り」を実現するポイントについて、3つご紹介致します。

省人運営で時間を作る

日常業務の“自動化”が創造の第一歩

日々のルーチンや確認作業を仕組み化することで、スタッフが考える時間を確保できます。属人業務を減らすことは、単なる効率化ではなく「発想の余白」をつくる行為です。

限られたリソースを“体験づくり”へ振り向ける

時間のゆとりが生まれると、顧客との接点設計や体験価値の磨き込みなど、本質的な仕事に集中できます。「何を削るか」よりも「何に時間を使うか」を明確にすることが大切です。

継続可能な運営体制を整える

個人に依存しない仕組みは、チームの安定運営にも直結します。誰が担当しても同じ品質を保てる仕組みがあってこそ、新しい価値づくりに挑戦できる環境が生まれます。

体験価値を上げる

“商品”ではなく“時間”をデザインする

顧客がサービスに触れてから帰るまでの一連の体験を、ブランドの世界観に沿って設計することが重要です。利用体験そのものが、顧客の記憶に残るストーリーになります。

五感を使った価値設計

空間の温度感、照明、香り、動線など、細部の演出が顧客体験の質を左右します。小さな工夫の積み重ねが「この場所ならでは」の印象をつくり出します。

“心地よさ”が再訪意欲を生む

スムーズでストレスのない体験は、顧客に安心感を与え、自然と再訪につながります。体験の中で感じた“気持ちの良さ”こそが、ブランドへの信頼を育てる要素です。

継続性と顧客関係の設計

体験後の“余韻”を設計する

体験が終わったあとに、顧客が「また行きたい」と思うきっかけを残すことが大切です。フォローメールや会員限定情報など、小さな接点が継続の種になります。

コミュニティ化で関係を深める

イベントやSNSを通じて顧客がつながる仕組みをつくれば、体験が共有され、ブランドへの共感が広がります。顧客同士の交流が、次の来店動機にもなります。

“更新される価値”を提供する

同じ体験を繰り返すのではなく、季節やテーマごとに内容を変えることで、新鮮さと期待感を維持できます。「常に進化する体験」が、継続的な関係を生み出します。

成功事例の紹介

前章で解説したポイントを上手く取り入れている事例をいくつかご紹介致します。

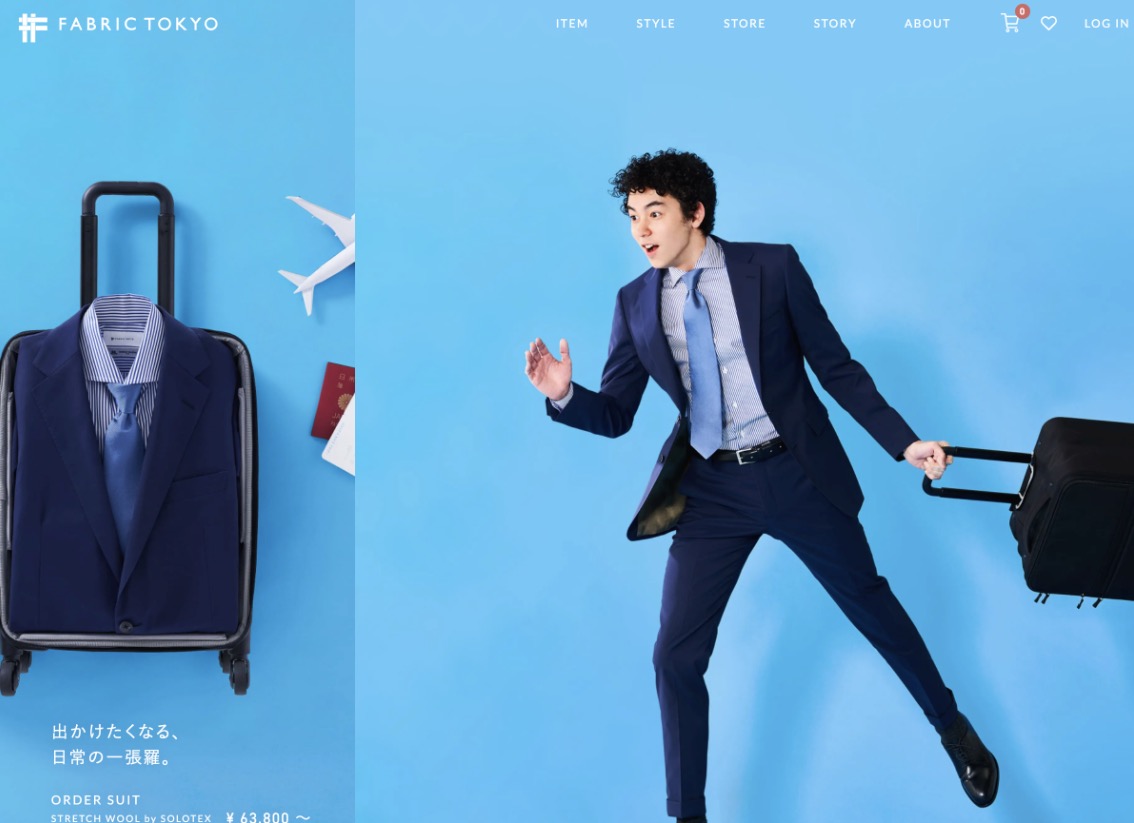

事例①小売業に新しい体験価値をもたらす「FABRIC TOKYO」

オーダースーツブランド「FABRIC TOKYO」は、“売った後のサービス”を強みに成長を続けています。

もともとはオンライン完結型のブランドでしたが、「実際に採寸してほしい」という声を受けてリアル店舗を展開。そこから見えてきたのは、購入後の体験をどれだけ丁寧に設計できるかがリピートにつながるということでした。

体形変化に対応したサイズ直しや破損保証などを月額制で提供し、さらに採寸データと好みを組み合わせたパーソナライズ提案を実現。最近では3Dスキャンによる無人採寸店舗も導入し、新しい顧客体験を広げています。まさに「コト売り」の成功例といえるでしょう

事例②体験をコンセプトとした新時代のSC「ららぽーと福岡」

2022年4月25日にオープンした「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」は、九州最大級の商業施設としてだけでなく、「世代を超えて人と人がつながる“体験の場”」として注目を集めています。

コンセプトは「出会い×体験の広場〜“ふれあい”と“つながり”の街へ〜」。ショッピングだけでなく、農業体験ができる「アグリパーク」や、200mトラックを備えた「スポーツパーク」、イベントやステージを楽しめる「オーバルパーク」など、五感で楽しめる体験が充実しています。

さらに、地域団体と連携したイベントも行われ、街と人をつなぐ新たなコミュニティ拠点としての役割も担っています。今やショッピングセンターは「モノを買う場所」から「コトを楽しむ場所」へ——その変化を象徴する存在といえるでしょう。

RemoteLOCKで最適な「コト売り」を実現

_compressed.webp)

RemoteLOCKは、クラウド上で一元管理ができるスマートロックです。これにより、店舗や商業施設、付帯スペースなどのアクセス管理を効率化できます。管理者はスマートフォンやPCから遠隔で解錠・施錠の制御や、アクセス権の変更、利用履歴の確認をリアルタイムで行うことが可能です。

また、RemoteLOCKは暗証番号に加え、QRコードやFeliCaなど複数の認証方式に対応しており、施設のコンセプトや利用シーンに応じて最適な機種をお選びいただけます。たとえば、ハイクラスな施設や高付加価値なサービスを提供する場合、QRコードをかざすだけで入室できる“非接触のスムーズな体験”を演出することも可能です。

予約システムとの連携

RemoteLOCKシリーズの大きな強みの一つが、予約システムとの連携機能です。E06sでもこの機能は利用可能です。たとえば、宿泊施設のチェックインに合わせて、自動で暗証番号を発行し、滞在期間が終わると無効になる仕組みが構築できます。これにより、管理者が手動でアクセス権を管理する手間が省けます。

参考サイト

特に、中小規模の施設では、システム間の連携にかかるコストが導入を左右する要因となる場合があります。連携を視野に入れたシステム選びを行うことで、運営効率の向上だけでなく、ゲスト満足度の向上にも繋がるでしょう。スマートロックは、単なる「鍵の代替品」ではなく、運用効率やゲスト体験に大きく関わる重要なお客様との接点です。

私たちRemoteLOCKチームとしては、お客様の事業フェーズや課題感に応じて、最適な選択肢を正直にお伝えすることも重要だと考えています。

1〜2室での運用では、今回ご紹介した他社製品も非常に優れた選択肢です。

その上で、将来的に施設規模が拡大した際には、RemoteLOCKをご検討いただければ幸いです。

【執筆者より】店舗やSCも!「モノ売り」から「コト売り」でヒットを生む!

いかがでしたでしょうか?今や、「モノを売って終わり」ではなく、モノからどんな価値を提供できるのか、どんな感動を与えられるのか、という「コト」に重きを置く時代となっているのがお分かりになりましたでしょうか?

1章の「コト売りの実践ポイント」でもご紹介しましたが、「コトを売る」というのはさほど難しいことではありません。事例でもありましたが、「お客様のためにどのようなことができるか」を追求していくことで、競合にはない独自の価値を提供できます。それが、これからのビジネスのヒットを生む秘訣となるのです。

これからのビジネスの参考にしていただけましたら幸いです。