「withコロナ時代」の新しい公共施設運営!RemoteLOCKで非接触・非対面のカギ運用を

新型コロナウイルスの感染拡大が収束し、社会は新たな日常へと移行しました。これに伴い、さまざまな業種・業態で感染対策の見直しや、より効率的な運用が求められています。自治体が運営する公共施設も例外ではなく、利用者と職員の安全・利便性を両立させるための取り組みが進んでいます。非接触・非対面の利便性が広く認識された今、どのように施設運営を最適化していくべきでしょうか?その答えをRemoteLOCKに求めてみます。

公共施設の現状

社会は新たな日常へと移行しつつある現在でも、新型コロナウイルスが残した影響は多くあります。

それ以外にも慢性的な人手不足や高齢化など公共施設を取り巻く課題は様々です。そこで、この章では公共施設の現状について解説いたします。

衛生対策の強化が求められる公共施設

新型コロナウイルスの収束後も、公共施設では衛生管理の徹底や不対面での対応が求められています。市役所や図書館、スポーツ施設など、多くの人が利用する施設では、感染症対策として導入された取り組みが、新たな運営基準として定着しつつあります。

例えば、自治体の窓口業務では、オンライン申請や予約制の導入が進み、対面での手続きを減らす動きが加速しています。図書館では、書籍の貸し出しや返却を無人化するセルフサービスのシステムが導入され、一部の施設では顔認証やQRコードを活用した入館管理も広がっています。

これらの取り組みは、感染症対策としてだけでなく、利用者の利便性向上や業務の効率化にもつながっています。今後も、公共施設における衛生管理と不対面化の流れは続き、より快適で安全な施設運営が求められるでしょう。

担い手不足と人件費の高騰が更なる負担に

公共施設にまつわる問題は、これまでも「再編」という形でのしかかっていました。地方のみならず、東京近郊を含めた全国各地で公共施設の在り方が議論されています。

総務省が発表したデータによると、地域住民全体が利用する主要な公共施設は、集会施設 + 公民館を合わせて全国に約17万か所があるそうです。日本全国のコンビニエンスストアの店舗数が約5万5000であることを考えると、公共施設はその約3倍にも上り、いかに我々の生活に身近なものかがわかります。

主要な公共施設の数

しかしながら、日本は既に人口減少・少子高齢化の時代に突入しています。同じ数の公共施設を維持していくには、管理する人手と利用者の双方が足りなくなっています。既に、建物の老朽化だけでなく「担い手不足」が理由となって閉鎖に追い込まれる施設が出てきています。

同時に、働き方改革やそれに伴う人件費の高騰がのしかかっています。夜間貸し出し対応に伴う人件費は、年間数百万に上るといわれています。また、例えば「学校の体育館」の貸し出し対応は、学校関係者や教育委員会が担当しているという例がありますが、働き方改革の一環で業務負荷の低減が求められており、これ以上の負荷を強いることは不可能です。

新しい公共施設活用へ

公共施設の新しい活用方法を打ち出している自治体もあります。東京都では「TOKYOテレワーク・モデルオフィス」という名称で、郊外3か所にサテライトオフィスを開設しています。

このサテライトオフィスは、都内在住または在勤で、企業等で働く方(個人事業主を含む)であれば、無料で活用することができます。施設を活用するメリットとして、以下の3つが挙げられています。

施設を活用するメリット

- 時差出勤前後の活用で、社員の感染症予防や事業継続(BCP)対策にもなります

- 通勤負荷の軽減により、育児・介護離職の防止にも効果的です

- 普段の業務でも移動コストや時間を削減し、生産性の向上につながります

今後、このような新しい公共施設活用が、日本各地で増えてくるのではないでしょうか?実際に「ワーケーション」と銘打ち、様々な自治体が企業人の誘致に乗り出しています。

IT化による問題解決~住民による施設の予約から利用を例に~

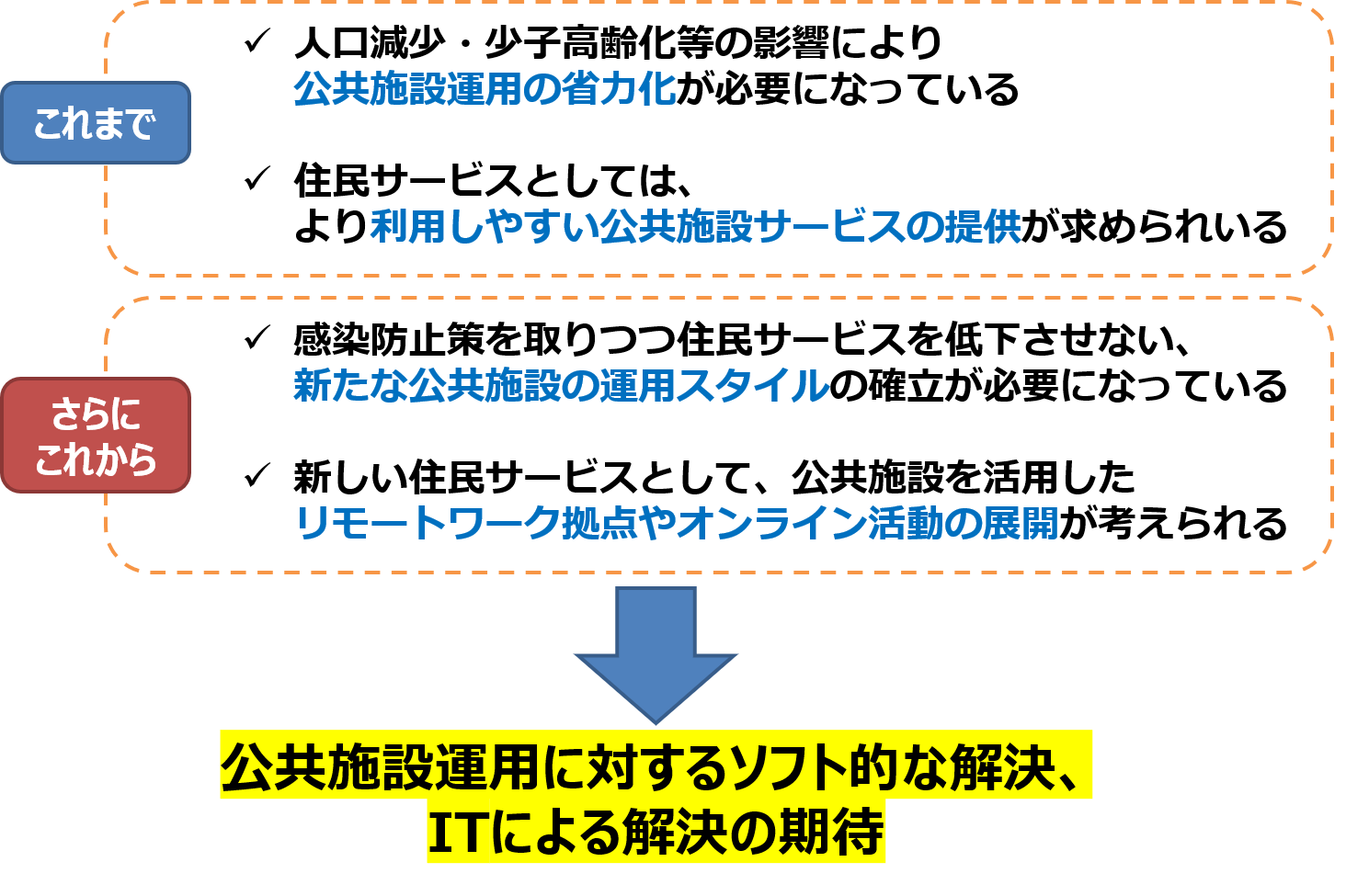

これまで取り上げてきた問題には、IT化が力を発揮します。公共施設を取り巻く問題点と合わせて整理してみました。ここからは、具体的なソリューション活用を見ていきましょう!

今の予約・利用の方法は?

公民館や集会所といった文化施設、体育館などのスポーツ施設など公共施設の運営フローをまとめると、以下の図のようになっているケースが多くあります。

従来の施設利用の流れ

利用者の手順

1.窓口や電話、インターネットで事前に予約

2.料金の支払い

3.利用当日窓口でカギを受け取り

4.カギを携行し施設へ

5.利用後は施錠してカギを返却

自治体の手順

1.予約受付と利用承認

2.支払いの確認とカギの受け渡し対応

3.カギの返却対応

こうした運営で課題になるのが、これまで見てきた窓口業務の負担と施設利用の利便性です。民間のホテルやシェアオフィス、レンタルスペースが予約をオンラインに一本化しているのに対し、公共施設においては、電話による予約を受け付けたり、窓口での事前受付を行ったり、様々な利用形態や利用者に対応する必要があります。

このような背景から、手続きが複雑になっているケースが多く、予約の段階から利用のハードルができてしまっているケースがあります。利用の当日も、窓口に立ち寄ってカギを受け取る、利用中はカギを紛失しないように携行する、利用後には再度窓口に行って返却手続きを行う、という流れになります。窓口が施設と離れた場所にあるケースだと移動に時間がかかったり、複数名で利用する場合は代表者がカギを受け取らないと入館できずに待ち時間が発生したりといった手間が発生します。

自治体側にとっても予約、支払い、カギの保管と受け渡しなどの各種管理や事務作業が発生し、施設ごとに現地で窓口対応を行う職員を配置しているケースもあります。先に述べた学校の体育館貸し出しは、まさに負担が顕在化している例といえるでしょう。

従来の公共施設予約・利用の課題

- 予約受付ができる時間帯や方法等に制約があることで利用のハードルが生じている

- カギの受け取りや携行、返却の手間が生じ、施設利用の利便性を低下させている

- 予約、支払い、カギの保管と受け渡しなど業務負荷が高く、管理や事務作業が発生している

ITを活用するとどうなる?

先ほど紹介した公共施設の予約やカギの管理運営に、ITを導入するとどのようになるでしょうか?スマートロックと予約・決済システムを導入したときの運営フローをご紹介します。スマートロックとは、インターネット上でカギや入室を管理できる錠前(もしくは錠前をコントロールするガジェット)のことで鍵の受け渡しを効率化させることができます。

IT化した施設利用の流れ

利用者の手順

1.窓口や電話、インターネットで事前に予約

2.料金の支払い

3.入室用の暗証番号をメールや電話、もしくは窓口で受け取り、解錠

4.利用終了後、施錠しそのまま帰宅

自治体の手順

1.予約受付と利用承認

2.支払いの確認と暗証番号の通知

3.システム上で利用状況の確認

こちらの図は、『RemoteLOCK(リモートロック)』と予約システムを活用した場合の利用イメージです。利用者は予約期間だけ使えるRemoteLOCKの暗証番号を受け取ることで、現地でカギのやり取りを行うことなく入館・入室できます。

また、RemoteLOCKを予約・決済のシステムと連動させることで、Webからの予約・決済が完了するとスマートロックの暗証番号を自動発行できるため、職員の手を煩わせることなく施設を利用してもらうことができます。

- ・暗証番号式の電子錠で、Wi-Fi接続でネット上でカギ・入室の管理が可能

- ・ネット上で合鍵(暗証番号)を複数作成することや入室履歴の把握が可能

- ・入室者ごとに入れる時間帯や期間を限定できるため期間外の不正な入室を防止

▼資料(PDF)をダウンロードする

公共施設のIT化がもたらすメリット

前項でご紹介したような公共施設にRemoteLOCKおよび予約・決済システムを導入した場合のメリットをまとめてみました。

RemoteLOCKおよび予約・決済システムを導入した場合のメリット

利用者側へのメリット

・いつでも・どこからでも、施設の空き状況確認と利用予約が簡単にできる

・窓口での支払い、カギの受け取り、返却がないため当日の利用がスムーズに行える

・夜間や土日・祝日等、利用可能な時間帯が増え、利便性が向上する

・利用における人との接触機会が減り感染に対する不安がなくなる

自治体側へのメリット

・現地にカギ管理の人がいなくても運用ができるので、人手不足の問題を解決できる

・カギの紛失、予約時間以外の不正利用が無くなり、利用履歴も残るのでセキュリティが向上する

・公共施設の利便性が高まり住民サービスの質が改善する

このように、これまで自治体職員が行っていた公共施設利用の予約やカギの受け渡し等の窓口業務を、ITの活用により自動化することで住民と自治体の双方に様々なメリットがあります。さらに、こうした通常用途でのスマートロックの活用はもちろん緊急時にもスマートロックが活躍します。

公共施設は緊急時に避難施設として利用されるケースも多く、物理キーで管理している場合は、解錠してからでないと避難勧告を出すことができません。他方で、災害発生時は「鍵を保管していた場所に近づけない」「鍵を取りに行くまでの道が封鎖されている / 混雑している」「鍵が見つからない」などの問題が発生します。こうした緊急事態への備えとして、物理鍵が不要なスマートロックがおすすめと言えます。

あわせて読みたい記事

すでに始まっています!公共施設におけるRemoteLOCK活用

実は、RemoteLOCKによる公共施設のカギ管理は始まっています!

ここでは4つの事例をご紹介いたします。

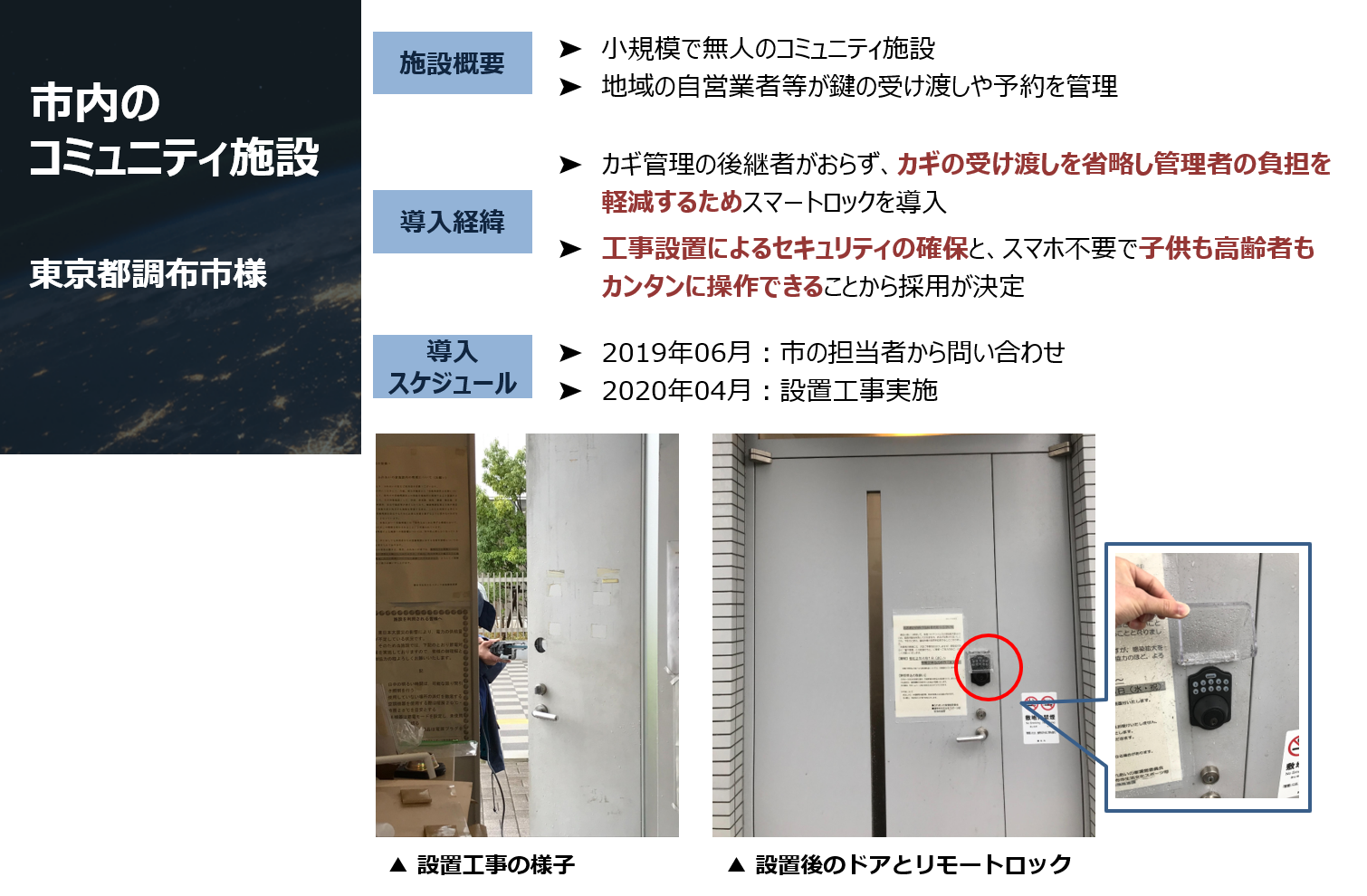

東京都調布市

市内のコミュニティ施設のカギ管理にRemoteLOCKをご導入いただいています。

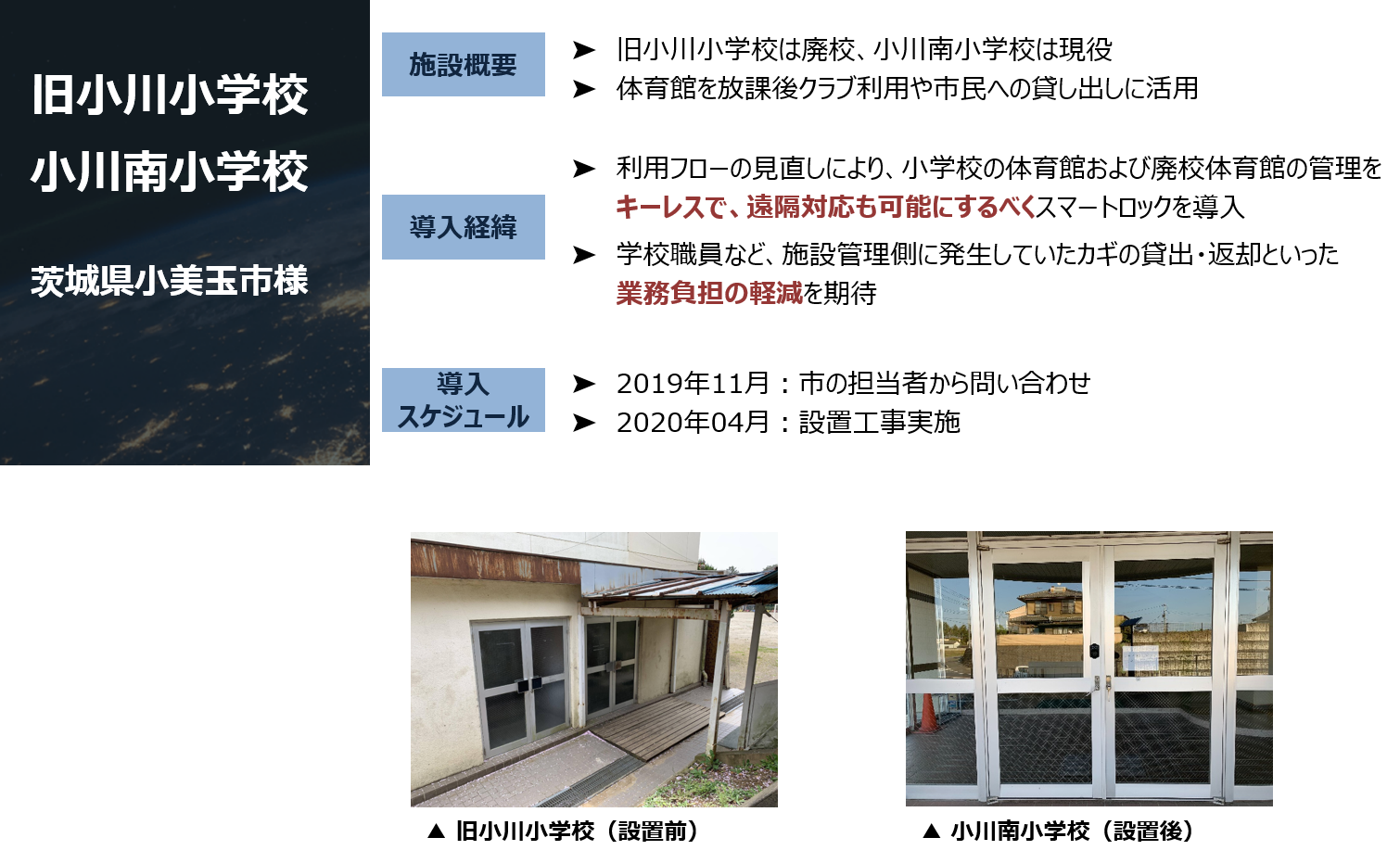

茨城県小美玉市

体育館(廃校1校、現役1校)に導入されています。

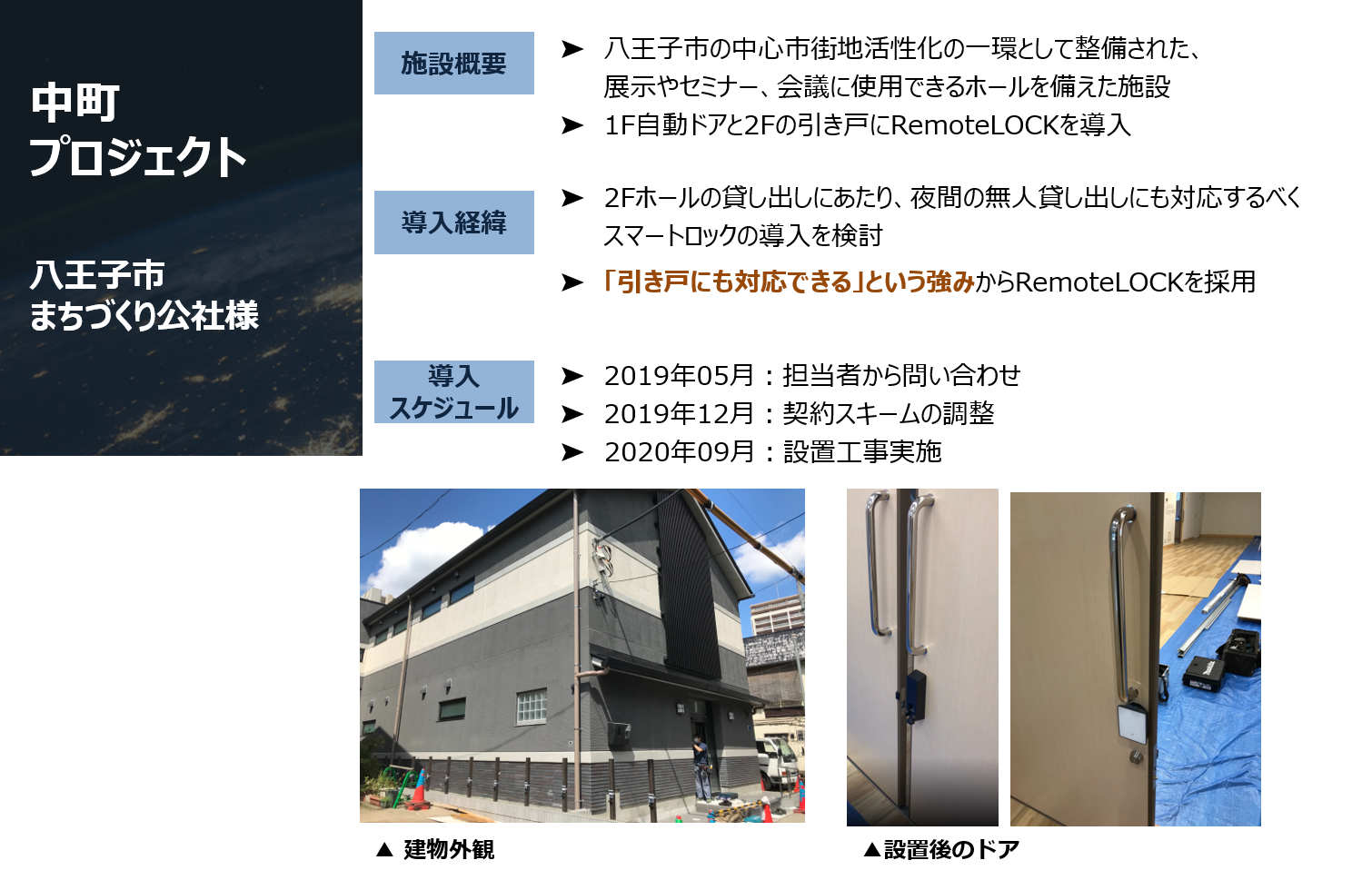

八王子市まちづくり公社

東京都八王子市にある「中町プロジェクト」の建物に導入されています。引き戸にRemoteLOCKが採用されているのが、大きな特徴です。

【まとめ】「afterコロナ時代」を見据えた公共施設運用に!

わが国では人口減少、災害対応、地域経済の衰退等など様々な課題を抱えており、公共施設の運営においてもコストや人手不足等の問題が深刻化しています。その中で、新型コロナウイルスの感染拡大により、公共施設の運用をめぐる問題がより一層顕在化してきました。

これまでにご紹介したように、施設利用における予約受付やカギ・入室の管理をIT化することで、窓口業務の負担を軽減し、人手不足や管理コストの課題の解決につながります。これまでの業務フローや予約受付方法を変えるのは簡単ではありません。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大という、大変革が求められている時代だからこそ、IT化の導入を進めてみてはいかがでしょうか?