公開日2025.09.19

【セミナーレポート】施設運営のプロが解説~最新事例から学ぶ 遊休不動産の利活用法

現在、少子高齢化の進行とともに全国各地で増加しつつある空き家や遊休不動産対策は、地域における社会課題のひとつとなっています。今回は、株式会社 GLOCAL様と弊社株式会社構造計画研究所が共同で開催したオンラインセミナー 「施設運営のプロが解説~最新事例から学ぶ遊休不動産の利活用法」の模様についてレポートいたします。

遊休不動産の利活用の現状と同社の取り組みについて(株式会社GLOCAL)

セミナーの第1部では、空き家・遊休施設の利活用や運営代行事業のプロフェッショナルとして全国で数々の実績を残しておられる株式会社GLOCALから代表取締役の加藤学氏にご登壇いただき、同社の取り組みについて解説いただきました。

遊休不動産の利活用事業への取り組みのきっかけ

株式会社GLOCALは2008年に創業し、当初は中小基盤整備機構の独自化事業で生まれた地域産品を、越境ECなどを通じて海外へ販路拡大する支援などの業務を行っていました。一方、加藤氏ご自身は、もともとボードセーリング(ウインドサーフィン)の競技者で、南アフリカやイタリアなど世界各地で行われる大会を転戦する際、約一カ月におよぶ滞在の拠点として、ホテルではなく、海の近くの利用可能な施設を探しては泊まるという経験を繰り返してこられました。

当初はボランティアとしての取り組みでしたが、2018年に民泊法ができたことや、空き家問題も多いことを背景として、翌2019年から遊休不動産の利活用ビジネスをスタートしました。そして現在では、ホームシェアリング事業を展開する世界的企業であるAirbnb(エアービーアンドビー)の戦略的パートナーとなり、空き家を中長期滞在の拠点として利活用していく取り組みを行なっています。

またJIBとも提携を行なっており、こちらは宿泊施設ではなく、企業版ふるさと納税という観点から、自治体と組んで、企業から地方に収めていただいた税金を、地元の遊休施設の有効利用に活用していくという取り組みとなっています。今年4月からは、声を掛けていただいた自治体に「地域活性化企業人」として同社の社員を派遣するという事業もスタートし、自治体に同社の社員が派遣されています。

株式会社GLOCALの提唱する「ベースキャンプツーリズム」とは

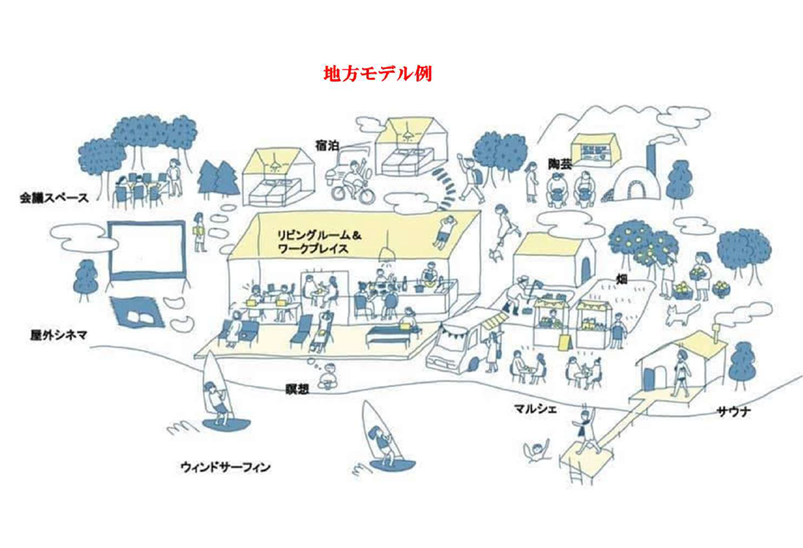

同社は「ベースキャンプツーリズム」という概念を提唱しています。これは従来の「旅行」「観光」「ビジネス」といった枠を超えた、人の新しい移動の形を示すものです。たとえば野鳥の会のメンバーが海・山・川など多様な環境で写真を撮りたい場合、各地を転々とするのではなく、その中間地点に拠点を構える方が合理的です。この拠点を「ベースキャンプ」と位置づけ、そこから目的に応じた活動を行う発想です。

登山におけるベースキャンプが、登頂に向けて天候や状況を見極める拠点であるように、人々が目的を達成するための最適な拠点として空き家や遊休施設を活用し、ITによって中長期滞在しやすい形に再生していく。加藤氏はこれを「ベースキャンプツーリズム」の本質だと説明します。

事業の柱は、①中長期滞在が可能な拠点(ベースキャンプ)の整備、②その拠点を活用した移動や体験(ツーリズム)をITで支援する仕組みの構築、の二つです。

たとえばある場所に滞在拠点があって、拠点周辺にマルシェやサウナ、陶芸教室、ワークスペースなどさまざまな要素が点在していれば、来訪者は日帰りではなく滞在して地域を回遊するようになります。こうして空き家や遊休施設が回遊拠点へと生まれ変わり、人々の行動を促すことで、地域の関係人口拡大につながることが、この事業の目指すモデルです。

同社では現在、遊休施設を、宿泊施設としてだけではなく、リモートワークやコワーキングのための施設、シェアオフィスなどとして活用していくような、さまざまなモデルに取り組んでいます。

ベースキャンプツーリズム事業サービスメニュー

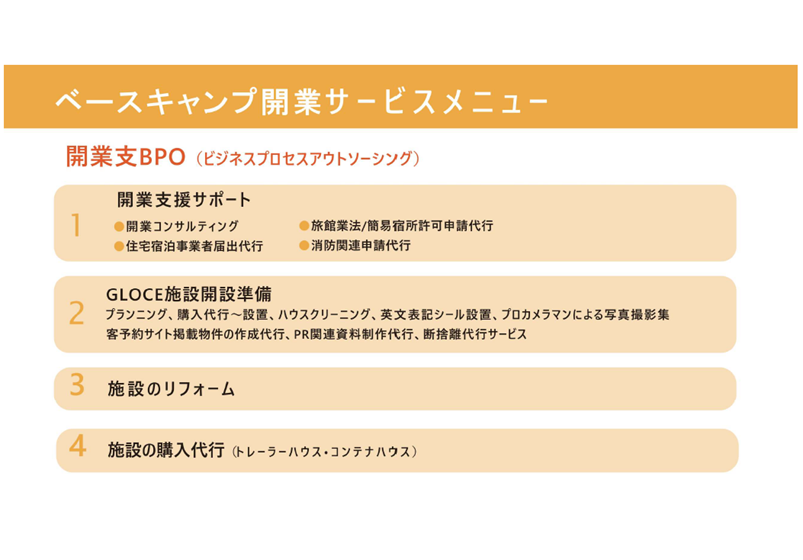

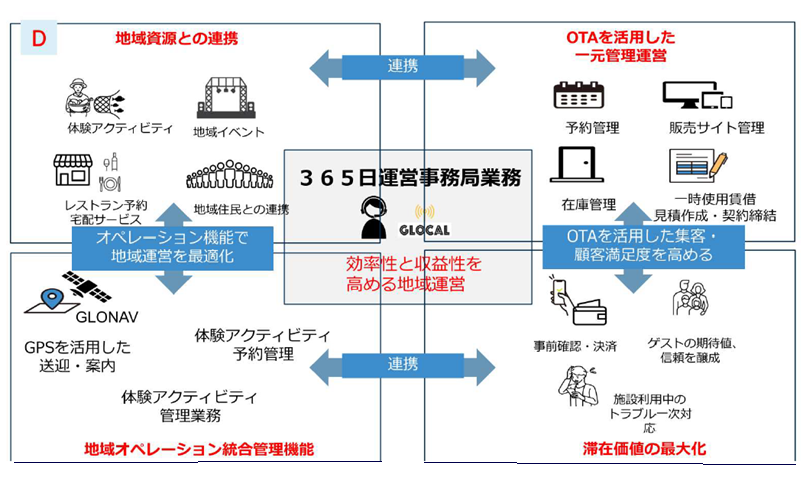

同社のサービスは、単なる民泊運営ではなく、拠点となる「ベースキャンプ」をICTで包括的にサポートする点に特徴があります。たとえば、施設集客のためには各種プラットフォームで効果的な集客の入口を整える必要がありますし、決済の仕組みをどうするかといった課題もあります。こうした事務局機能を果たすのが同社です。さらに、地元の飲食店や食材店、アクティビティ事業者と連携し、地域活性化につながる仕組みづくりも、ICTを活用してサポートしています。

まず開業にあたっては、マーケティング視点のコンサルティングから、開業のために必要な業務フロー(たとえば許認可の手続きなど)代行にいたるまで一括して行います。運営している施設は、一軒家からマンション一棟貸しまで幅広く、北海道から沖縄まで、これまで蓄積してきた細かな運営のノウハウを活かしてサービスを展開しています。

同社のサービスはビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)の一形態ですが、その中で独自の仕組みも提供しています。一つの例として、三井住友海上保険と利用者が施設を壊してしまったというような場合に備えた補償の仕組みを提供しています。これは集客のプラットフォームごとに補償条件が異なるため、これを統一して、安心して施設を運営していくためのものです。また、「みちびき」という衛星を使って、利用者が道に迷った場合や、安全上必要な場合に備えて、その人がどこにいるかをリアルタイムで正確に把握する仕組みも、今年6月からスタートさせています。

実際に運営していく上では、地域の清掃会社やシルバー人材センターなど、地域の力を活用しながら、同社が全体をきちんとディレクションする形で進めています。その上で、常に現地に人がいなければならない場合もありますが、さまざまな物事にリモートで対応するということも重要になります。そうした時にRemoteLOCKのようなWi-Fiを使ったIoT機器との連携も必須となります。

さらに同社では、施設利用者が地域で様々なアクティビティや体験をスムーズに実践することができるような事務局となるコントロールセンター機能を365日稼働させています。このコントロールセンターでは、施設の運営オペレーション業務、集客や顧客満足のためのオンライン・トラベルエージェンシー(OTA)との連携業務、地域のさまざまな関係者と連絡を取り合う事務局業務、緊急時のトラブル対応業務などに対応しています。

また、一般的な問い合わせのためのコールセンターに加えて、すでに施設を予約した方(=お客様)を手厚くサポートするためのコンタクトセンターを設けています。

背景となる社会状況

ここから加藤氏は、同社の事業展開の背景にある社会状況について説明しました。

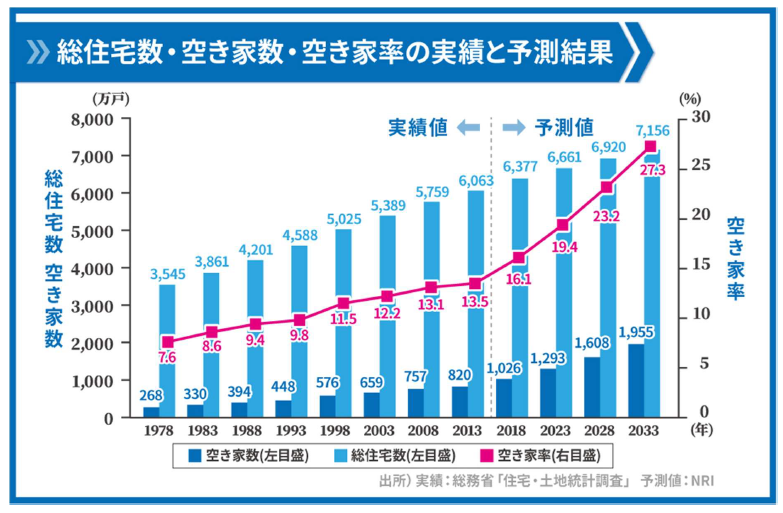

現在、全国では空き家や空き室が増加の一途をたどり、人口減少や過疎化が進んでいます。さらに、将来的に空き家となる可能性が高い「予備軍」も増え続けています。売却や賃貸が難しい空き家は相続されないケースも多く、これは全国の自治体にとって深刻な課題となっています。

そのような中、国は「多拠点居住」というライフスタイルを推奨しており、国土交通省を中心に法整備や、さまざまな施策が行なわれています。その中で、地域における空き家などを活用した「交流拠点」や「賑わいの拠点」を形成することが提唱され、そのための補助金制度なども導入されています。

同社は、この流れに沿いながら、単に空き家を民泊に転用するのではなく、いろいろな活用方法を提案し、地域資源を活かした施設運営を行っています。その際には、農業・漁業・林業・飲食業など、地域で活動する人々との連携を重視している点も大きな特徴です。

事例紹介

最後に、加藤氏は同社が手掛ける具体的なプロジェクト事例を紹介しました。

北海道美幌町

オホーツク海に近い雪国で、借り手の付きにくい3階建てのアパートの一部を宿泊施設とした例です。この例では、商工会議所から紹介いただいた近隣のお弁当屋さんにパートナーとして協力いただいているという点がポイントになっており、弁当の提供だけでなく、施設へのチェックイン、チェックアウト、および清掃業務を行なっていただいています。

施設運営が本来の専門ではないお弁当屋さんですが、業務の上では、予約システムなどITプラットフォームを活用することで同社とスムーズな連携ができています。施設には冬の流氷を見に来る利用者が多いため、お弁当屋さんには冬の閑散期の副業としてバランスの取れた仕事の配分となっています。

美幌町では、この事例がきっかけとなって、商工会議所からの補助金の仕組みができ、観光協会やJA、銀行などが加わった観光まちづくり協会が発足、町ぐるみの取り組みへと広がっています。同社でも、現地と連携を取りながら、複数の施設の運営をしっかりとサポートしています。

新潟県佐渡市

佐渡には約5,000軒もの空き家が存在し、地域が直面する大きな課題となっています。こうした状況に対し、同社は内閣府のデジタル田園都市国家構想交付金や佐渡市の補助金を活用し、地域住民を対象に空き家活用に関するセミナーを開催するとともに、自社直営で空き家を宿泊施設として運営し、具体的な事例の創出に取り組んできました。

現在では、地域主体による空き家や遊休施設の利活用も進展しつつあります。両津港の正面には、かつて大型食堂だった建物を改装したコワーキング施設があり、同社の運営する施設との連携を通じて、地域活性化の取り組みが広がっています。

岐阜県養老町

養老町が整備した比較的大規模なコワーキング施設を、同社が指定管理者として受託し、スタッフを常駐させて運営管理を行っています。課題であった集客面では、同社が運営する近隣の宿泊施設との連携により、宿泊者がコワーキング施設を利用しやすい仕組みを整えるなどの工夫が成果を上げています。こうした実績が評価され、当初1年ごとの更新だった指定管理契約は、今年4月から5年間の契約へと延長されました。

現在、同社は全国28の自治体と連携し、その多くの施設にRemoteLOCKを導入いただいています。今後もさらにさまざまな取り組みを拡大していきたいと語り、加藤氏は第1部を締めくくりました。

RemoteLOCKを使った遊休不動産のスマートな利活用(株式会社構造計画研究所)

第2部は弊社、構造計画研究所 RemoteLOCKセールスチーム 川村晃一郎が登壇、自己紹介と会社の概要説明に続けて、RemoteLOCKを使った空き家運用の課題解決について解説を行いました。

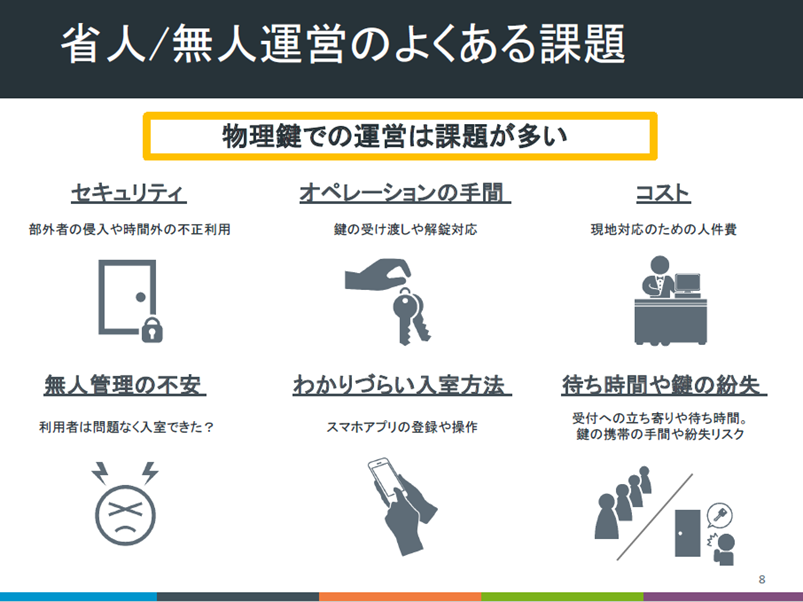

空き家運用の課題

年々増加する空き家を自治体や各個人がどう利活用していくかという問題について、川村は「場所貸し・時間貸し施設」と「宿泊施設」にフォーカスする形で解説しました。

施設を運営していく上でさまざまな課題がある中、場所貸し施設や宿泊施設ではどうしても人手がかかるという点があります。その中でも、予約した人にどうやって施設の鍵を渡すかという問題があって、その問題解決を支援することが弊社の役割です。

ひと昔前の民泊などでは、暗証番号式のキーボックスが良く利用されていましたが、それでは暗証番号を知っている人はいつでも入れてしまうという問題がありました。そのような問題を解決しているのがRemoteLOCKであるということになります。具体的には、施設を予約した人が予約した時間だけ解錠できる暗証番号を、自動的に発行することができるのがRemoteLOCKです。

アメリカのデンバーにあるRemoteLOCK社が開発したプラットフォームで、弊社はその日本の総代理店としてビジネスを展開しています。宿泊事業者をはじめ、不動産事業者、公共施設、自治体など幅広くお付き合いいただいており、予約管理から鍵の受け渡しという部分での省力化のお手伝いをさせていただいています。

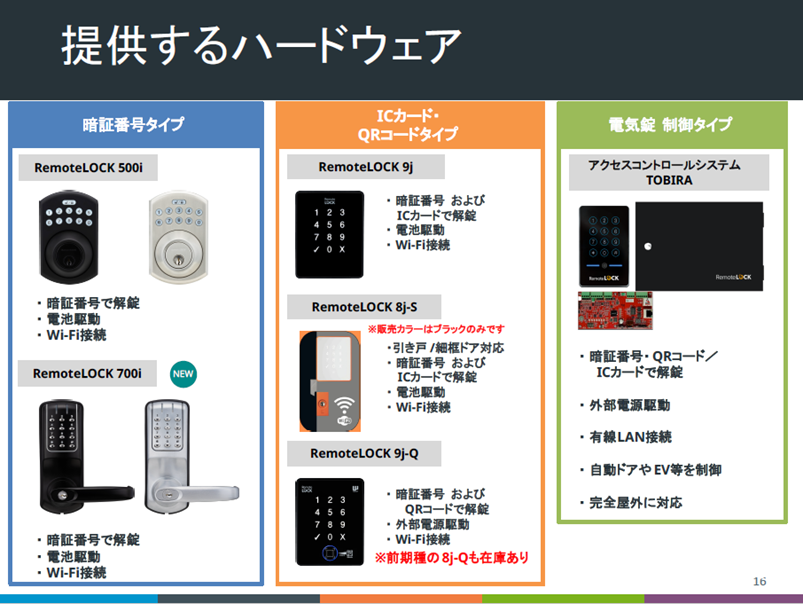

RemoteLOCKについて

RemoteLOCKは、前述の暗証番号やQRコードを、メール、電話、SMSなど何らかの方法で利用者に伝える仕組みになっています。この仕組みはWiFiを通じてすべてオンラインでつながっていますので、管理者は世界中どこにいても、ログイン画面から鍵となる暗証番号やQRコードを発行して鍵の受け渡しまでを完了することができます。

さまざまな機能がありますが、特に、ログ(入退室の履歴)が残ること、電池切れのアラーム機能など安心して利用いただける仕組みを備えています。また、いろいろなシステムと連携していますので、予約から決済、鍵の発行までを全部自動化することができます。時間貸しの施設では、一部の時間だけ有効な鍵を発行するという柔軟な運用も可能です。自治体関連では、学校の体育館、公民館、自治体が所有している宿泊施設やバンガローなどで利用いただいています。

提供している機種の中でも、RemoteLOCK 8j-Sは引き戸対応というユニークな機種になっており、特に空き家の活用という観点では重要な要素を備えています。費用としては、初期費用(本体費用と取り付け費用)と月額費用(システム管理費用)があり、月額費用は一般的なビジネスス・タンダードプランで1台2,000円/月(税別)となっています。

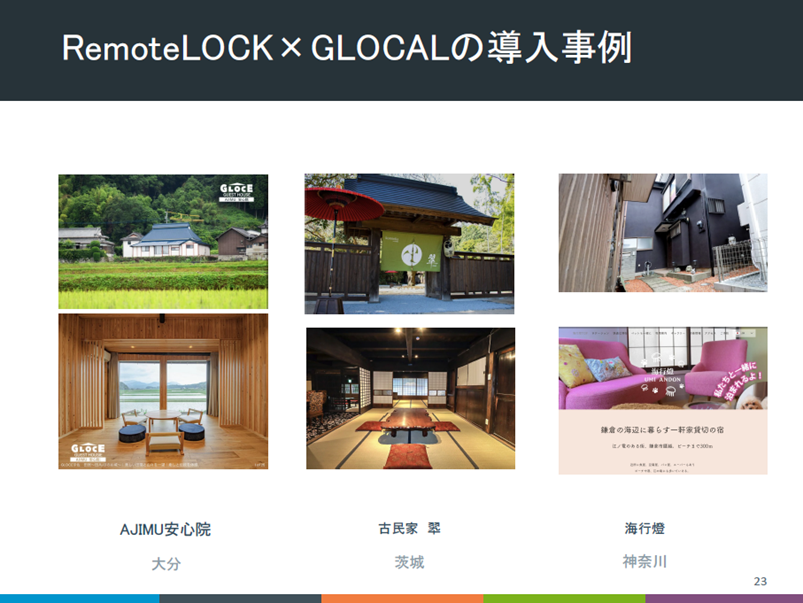

RemoteLOCK×GLOCAL導入事例

最後に川村からはRemoteLOCK×GLOCALの導入事例をいくつか紹介させていただきました。

一つ目は、加藤氏が招聘教授を務める大正大学が京都に設けた宿泊施設です。学生や教職員が出張や休暇で利用する大学のサテライト拠点であり、GLOCALが運営を受託し、RemoteLOCKを導入いただいています。

二つ目は、奄美大島・瀬戸内町にあるデジタル技術を基盤としたコワーキング施設「ma+chiii(マッチィ)」です。町営施設をGLOCALが指定管理者として運営しており、こちらにもRemoteLOCKを採用いただいています。

三つ目は、第1部でも紹介された佐渡の宿泊施設です。古民家を活用したGLOCAL直営の施設で、引き戸の玄関という古民家特有の構造に対応できる弊社製品を導入いただきました。

このほかにも、GLOCALが全国で展開する数多くのプロジェクトにおいて、RemoteLOCKが活用されています。

Q&Aコーナー

第3部は参加者から寄せられた質問に基づくQAコーナーです。今回は、通常の弊社のセミナーと異なり、川村からGLOCAL加藤氏にインタビューするというスタイルで進行しました。ここでは、その内容をかいつまんでご紹介いたします。

加藤氏がローカルにこだわっている理由

大学で世界史を学び、競技者として世界各地を巡る中で、日本の進化や価値の高さをあらためて実感しました。日本には地域ごとにオンリーワンの特色があり、まさに多様な魅力が点在しています。

一方で、ヨーロッパをはじめとする海外では、日本文化への理解が想像以上に深く、特にアニメを中心に高い評価を受けています。しかし、そのことを日本人自身が十分に認識していない現状があります。さらに、海外から訪れる人々にとって「行きたい場所」に必ずしも宿泊施設や滞在拠点が整っているとは限らず、受け入れ環境が不足しているケースも少なくありません。

今ではAirbnbやBooking.comといった世界的な宿泊プラットフォームが持つ強力な地理検索機能を活用すれば、整った日本の交通インフラを利用して国内どこへでもアクセス可能です。そう考えると、日本の地域の持つポテンシャルはまだ山ほどあると考えています。そのような思いがGLOCALという社名にも込められています。

施設への集客はどうしているか?

Airbnbとのつながりもありますが、施設への予約の6割ぐらいはBooking.comています。なぜかというと、世界のOTプラットフォームの中で登録者数とアクティブユーザーの数が最も多いサイトだからです。間違いなく世界一のサイトです。

日本には旅館業法があって、その認可が取れていないと、楽天トラベルやじゃらんといった国内の旅行予約サイトには掲載できません。そのため、海外OTAでの集客が中心となり、その結果、外国人旅行者の利用が増えた面もあると思います。

さらに、1~2か月単位の長期出張に対応するニーズも存在します。通常のホテルでは宿泊費が高額になりがちなため、企業の担当者は「ウィークリーマンスリーサイト」をよく利用しています。私たちは1泊いくらで販売している物件をこうしたサイトに掲載します。その上で、長期で借りていただく場合はディスカウントするという形をとっています。ただし、このようなサイトは不動産サイトということになりますので、不動産賃貸契約になります。

このように、私たちは「宿泊料」と「不動産賃貸料」という二つのチャネルを組み合わせることで、さまざまな需要に対応しながら集客を行っています。

オーバーツーリズム問題や外国人問題も叫ばれる中での地域住民との良好な関係づくりとは?

具体例として、住宅街に位置する施設で住民の反対運動が起きたケースをご紹介します。空き家を宿泊施設として活用する際、地元自治会との調整を担うのは、所有者ではなく実際に運営を行う事業者です。ある案件では、反対集会まで開かれるなど交渉が難航し、その調整役としてGLOCALに依頼が寄せられました。集会には約30名が参加し、土地の歴史や所有者の祖父の話まで持ち出して強く反対する住民もいました。

「本当に心配なことは何か?」という議論の中で、双方の認識のずれを少しずつ修正し、加藤氏は自身の経験をふまえて相手方の不安を丁寧に取り除いていきました。そして、何か問題が起こったときには、所有者や事業者ではなく、GLOCALに電話してくださいとコンタクトセンターの電話番号を集会の参加者に伝え、安心していただくよう説得しました。そうすると、反対する人たちの中からも、自分の持っている空き家についてはどうしたらよいか?などといった相談さえも来るようになりました。

以上、いかがでしたでしょうか?今回は株式会社GLOCALから代表取締役の加藤学氏をお迎えし、全国の遊休不動産の利活用に関する同社の取り組みと全国各地のさまざまな事例をご紹介いただきました。ご自身の体験をふまえた盛りだくさんのお話を聞くことができたと思います。

構造計画研究所では、今後ともさまざまなテーマでのオンラインセミナーを開催してまいります。引き続きご注目いただければ幸いです。

『RemoteLOCK(リモートロック)』

- ・予約者ごとに異なる暗証番号を発行可能

- ・予約期間外は入室不可に!期間外の不正入室の心配はなし

- ・予約システムとの連動で番号を自動発行

▼資料(PDF)をダウンロードする