公開日2025.09.04

より身近なものへ。広がるWallet(ウォレット)機能

近年、私たちの生活の中で「Wallet(ウォレット)」という言葉を耳にする機会が増えました。Appleウォレット(Apple Wallet)やGoogleウォレット(Google Wallet)は、スマートフォンに標準搭載されるデジタルWallet機能として、急速に普及しています。今回は、そんなWalletの機能をめぐる最新の動向について解説してまいります。

マイナンバーのApple Walletへの搭載が開始!

- 出典 :

- デジタル庁 WEBサイト

2025年6月24日、日本政府(デジタル庁)はApple社と連携し、iPhoneの Apple Wallet にマイナンバーカードを搭載して利用できる機能を正式に提供開始しました。このことによって、日本国民は Wallet内でデジタル化された身分証を安全に提示できるようになりました。同様のID機能がApple Walletで展開されたのは、日本が世界で初めての事例であるといわれています。

マイナンバーカード活用の起爆剤となるか?

マイナンバーカードのApple Wallet対応が開始されたことは、今後のマイナンバー活用に大きな影響を与える可能性が期待されています。主な理由は以下の3点です。

①圧倒的なiPhone普及率

日本におけるiPhoneのシェアは約60%と、世界平均(約30%)を大きく上回っています。このように多くの人が日常的に使用するiPhoneにマイナンバーが統合されることで、マイナンバーカードがより身近な存在となり、利用への心理的ハードルも下がります。結果として、利便性を実感するユーザーが増え、利用率の向上が期待されます。

②スマホで完結する利便性

物理的なマイナンバーカードを持ち歩く必要がなくなり、スマートフォン1台で各種手続きが可能になる点は大きな魅力です。コンビニでの証明書発行や、健康保険証としての利用をはじめ、さまざまな行政手続きがスマホで完結できることで、マイナンバーに対する「面倒で使いにくい」というイメージが、「便利で実用的」へと変化していくと考えられます。

③高度なセキュリティ面での安心感

Apple Walletに搭載することで、Face ID(顔認証)やTouch ID(指紋認証)による厳格な本人認証、デバイス内での暗号化など、Appleが提供する高度なセキュリティ機能を活用することができます。こうして、カードの紛失や盗難に伴う不正利用のリスクは大幅に軽減され、マイナンバーをより安全かつ信頼性の高いデジタル身分証として利用することが可能になります。

このように、マイナンバーの活用促進に大きなインパクトが期待される今回のApple Wallet化ですが、Androidへの対応が実現していないため残り40%のAndroidユーザーが取り残されていること、デジタル操作に慣れていない高齢者層への浸透に時間がかかること、などの課題も指摘されています。

マイナンバーWallet化の行政面での意義

マイナンバーカードがApple Walletに対応したことにより、行政側にも多くのメリットが期待されます。総務省によると、2016年から交付が開始されたマイナンバーカードの2025年2月末時点での保有率は人口の78.0%に達しており、一定の普及水準にあります。しかし近年は、その伸びが鈍化しているという実態もありました。

取得率・利用率がともに向上すれば、住民票や印鑑証明の取得、確定申告、子育て・介護関連の申請など、マイナンバーを活用した行政手続きの拡大が見込まれ、行政サービスのデジタル化が一層進むと考えられます。

スマートフォンを活用した本人確認や申請手続きのデジタル化によって、書類の提出や確認作業もオンラインで完結し、窓口訪問の必要も減少します。こうして、職員の業務負荷軽減や人的ミスの防止といった効果も期待されます。

また、日本政府レベルでも、「デジタル社会の実現」や「行政の効率化・透明化」という国家戦略において、目に見える成果として内外にアピールしやすい象徴的な事例とすることができます。Appleというグローバルブランドとの連携が、デジタル庁や総務省の積極的な推進姿勢を国民に強く印象づける効果も期待できます。

『RemoteLOCK(リモートロック)』

- ・予約者ごとに異なる暗証番号を発行可能

- ・予約期間外は入室不可に!期間外の不正入室の心配はなし

- ・予約システムとの連動で番号を自動発行

▼資料(PDF)をダウンロードする

こんなに身近に!Wallet機能活用の現在

この章では、スマートフォンのWallet機能が、すでに私たちの生活にどれほど深く浸透しているかについて、概観していきます。

スマホ決済の普及(クレジットカード・デビットカード)

スマートフォンのWallet機能には、クレジットカードをはじめとする多様な決済手段を統合できるようになっており、日常生活におけるキャッシュレス化に大きく役立っています。Apple WalletやGoogle Walletには、Visaカード、Masterカード、JCBカードなど主要なクレジットカードを簡単な操作で登録することができます。非接触型のタッチ決済(NFC)端末を備えた店舗であれば、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざすだけで支払いが完了します。各社のデビットカードも同様にWalletに登録することができます。

Wallet経由の決済では、実カード番号を使用せず、トークン化の技術を活用した仮想番号が使われるため、カード情報の漏洩リスクが低下します。また、Face IDやTouch IDも不正利用の防止に効果を発揮します。さらに、リアルタイムで決済履歴を確認でき、支出管理や不正検知にも役立ちます。今後Walletの利用が拡がれば、Wallet機能に統合されるカードやサービスもさらに拡大していくと予測されています。

- 出典 :

- 三井住友カード 公式WEBサイト

交通系機能のデジタル化(Suica・Pasmo・航空券など)

Apple WalletやGoogle Walletには、交通機関の乗車券や航空券といったチケット機能も統合可能で、スムーズでチケットレスな移動体験を支えています。

Suica、PASMO、ICOCAなどの交通系ICカードはすでにWalletに対応しており、鉄道の改札通過や対応店舗での電子マネー決済をスマートフォンだけで行えるようになりました。Walletを利用することにより、カードを持ち歩く必要がなくなり、利便性が飛躍的に向上しています。こうした流れはすでに10年近く前から進んでおり、今では日常に溶け込んでいます。

- 出典 :

- JR東日本 公式WEBサイト

また、日本航空(JAL)や全日本空輸(ANA)では、搭乗手続き後に発行されるモバイル搭乗券をApple Walletに追加することで、保安検査場や搭乗口でスマートフォンをかざすだけで搭乗が完了します。特に国内線では、紙の搭乗券を提示する必要がなくなり、移動のストレスを大幅に軽減しています。さらに、フライトの変更や遅延情報がリアルタイムで通知されるなど、利便性も年々向上しています。

一部の新幹線や私鉄では、QRコード型の電子チケットがスマートフォンに保存できるサービスも拡がりつつあります。たとえば、JR東日本の「えきねっと」やJR東海の「EXアプリ」では、スマホ画面に表示されたチケットを改札で読み取らせるだけで乗車可能です。現時点では専用アプリによる運用が中心ですが、今後はWalletとの連携が進むことも予想されます。

- 出典 :

- 日本航空 公式WEBサイト

会員証・ポイントカード・イベントチケットなどもWalletで管理

スマートフォンのWallet機能の普及に伴い、従来は物理カードで持ち歩いていた会員証やポイントカードのWallet化も急速に進んでいます。

たとえばローソンでは、PontaカードをApple Walletなどに追加することで、会員証をWallet化できます。カードを提示する代わりに、スマートフォンをかざしてポイントをためたり、支払い時に利用したりすることが可能となっています。スターバックスコーヒーでは、ギフトとしても重宝されているプリペイドカード、スターバックスカードをWalletの中に取り込んで便利に利用することができます。

- 出典 :

- ローソン 公式WEBサイト

さらに、現在開催中の2025年大阪・関西万博では、入場チケットがWalletに対応しており、来場者はスマートフォンひとつでスムーズに入場できる仕組みが導入されています。こうした大規模イベントへの活用も、Wallet機能の今後の広がりを示す一例といえるでしょう。

このように、スマートフォンのWallet機能は、私たちの身の回りのあらゆる分野で、業種の垣根を超えて、急速に拡がっていることがご理解いただけることと思います。

RemoteLOCK連携でさらに拡大するWalletの可能性

Wallet機能は、弊社の提供するスマートロックシステム「RemoteLOCK」の機能と連携させることで、さらに便利に、効率的に活用することができます。この章ではWalletとRemoteLOCKの連携事例をご紹介してまいります。

ホテル・宿泊施設は?

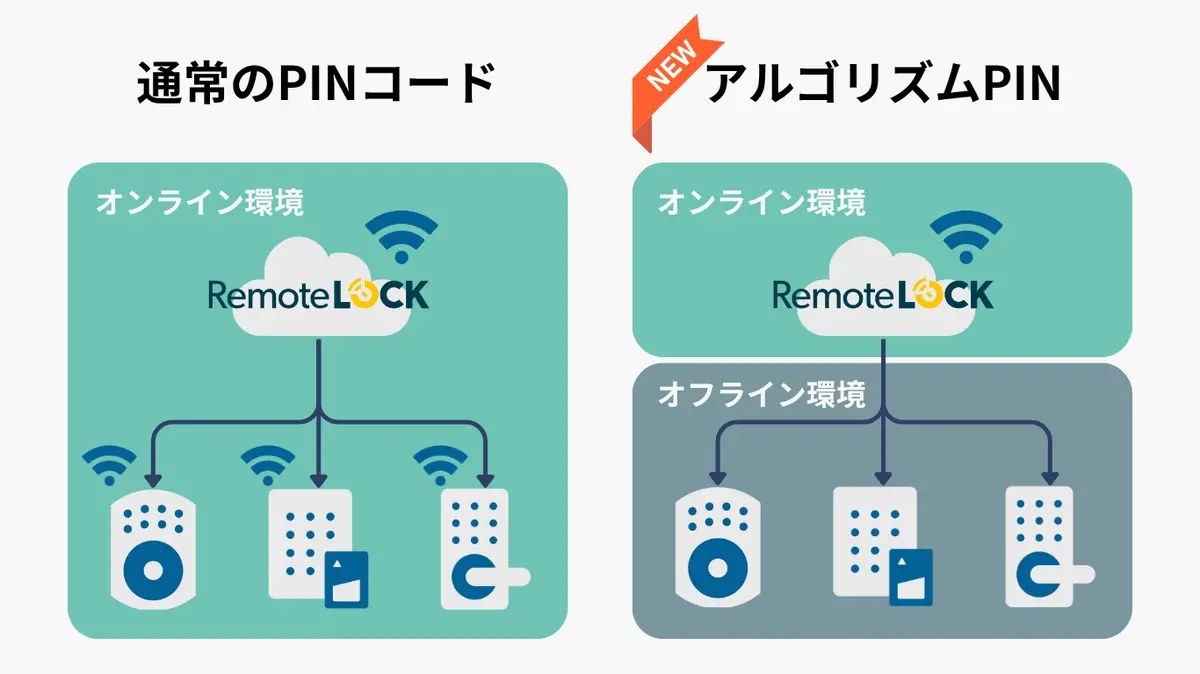

RemoteLOCKは、Wi-Fiを通じてインターネットに接続し、クラウド上で入退室管理を行うスマートロックシステムです。暗証番号やQRコード、ICカードなどによる解錠が可能で、鍵の受け渡しや紛失といったリスクを大幅に軽減します。

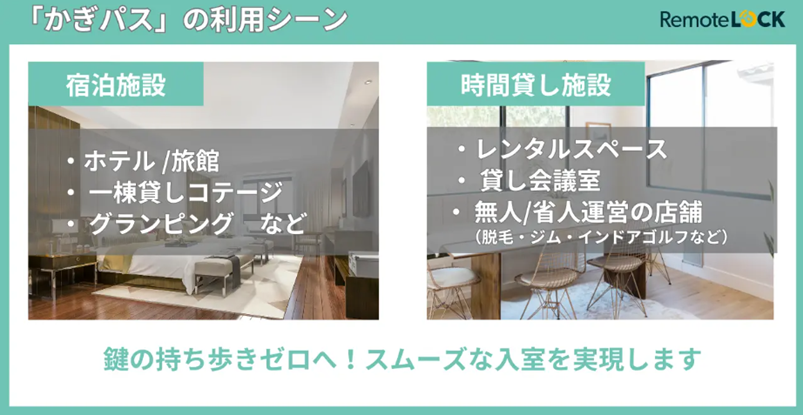

弊社では昨年、Apple WalletおよびGoogle WalletとRemoteLOCKを連携させる新機能「かぎパス」の提供を開始しました。この機能を利用することで、ホテルや宿泊施設などの予約情報と紐づいた入室用のQRコードや暗証番号を、スマートフォンのWalletアプリに一括で追加することができます。

その結果、利用者は入室に必要な情報をメールやアプリから探す必要がなくなり、チェックインから入室までがよりスムーズで快適になります。施設運営者にとっても、鍵の管理や受け渡し、利用者対応にかかる手間を削減でき、業務の効率化と省力化につながります。このように、Apple WalletやGoogle Walletにルームキーやチェックイン情報をデジタルで保存し、スマートフォンから直接アクセス・利用できる仕組みは、今後さらに多くの宿泊施設で採用が進むと考えられます。

あわせて読みたい記事

レンタルスペース・無人店舗は?

前述の通り、RemoteLOCKの新機能「かぎパス」は、施設予約情報と、そこに紐づいた入室のためのQRコードや暗証番号を、スマートフォンのWalletに直接追加できる機能です。こうすることで利用者は必要な情報をいつでも手元で簡単に確認できるようになります。

この機能は、近年急増しているレンタルスペースや無人店舗といったビジネスモデルにおいても、非常に有効に活用することができます。これらの業態では、多くの場合、利用者が特定の日時に予約を行い、決められた時間帯の中でサービスを完結させるという運用形態が一般的です。

RemoteLOCKは、こうした時間制限付きの入室権限をクラウド上で柔軟かつ容易に管理できることが大きな特長となっています。さらに「かぎパス」を通じて入室情報をWalletに統合しておくことで、Walletの特徴のひとつである通知機能も活用可能になります。たとえば、利用時間が近づくと自動的にリマインド通知を送ることができるため、利用者にとっては安心感が高まり、施設運営者にとっても適切な利用を促す仕組みとして効果を発揮します。

Wallet学生証・社員証は?

Walletの仕組みと関連して、RemoteLOCKが提案するもうひとつのソリューションが、ウォレットパスプラットフォーム「KINCHAKU」との連携です。KINCHAKUは、Apple WalletやGoogle Payで管理可能な「ウォレットパス」の発行・販売を行い、それを通じて業務効率の向上と顧客体験の強化を実現するサービスです。RemoteLOCKと組み合わせることで、特定の顧客に対し、あらかじめ入室権限を付与したパスをWallet上に配布することが可能になります。

この仕組みが特に活用されているのが、「Wallet学生証」や「Wallet社員証」です。従来はICカード形式が主流でしたが、ウォレットパスであれば発行や管理をすべてクラウド上で行えるため、物理カードの製造・配布にかかる手間やコストを大幅に削減できます。さらに、必要に応じて即時に学生や社員のスマートフォンへ配信でき、常に携帯されるスマホと一体化しているため、紛失リスクも大幅に低減します。

また、管理者は学生や社員ごとに入室可能なエリア(教室、研究棟、オフィス、店舗など)をきめ細かく設定できるため、学校やオフィスにおけるセキュリティ強化にも大きく貢献します。

あわせて読みたい記事

【まとめ】ますます普及が期待されるWalletの今後

ご紹介してまいりましたように、デジタルWalletは今やショッピングや交通にとどまらず、イベントチケット、会員証、学生証、社員証など多彩な機能を一元化し、日常生活の利便性を飛躍的に高めています。マイナンバーカードのApple Wallet対応は、その進化を象徴する出来事といえるでしょう。非接触技術やセキュリティ技術の高度化を背景に、デジタルWalletは今後ますます生活インフラとして定着していくと考えられます。

『RemoteLOCK(リモートロック)』

- ・予約者ごとに異なる暗証番号を発行可能

- ・予約期間外は入室不可に!期間外の不正入室の心配はなし

- ・予約システムとの連動で番号を自動発行

▼資料(PDF)をダウンロードする