スマートロック導入で後悔しない!知っておくべき3大トラブルと「開けられない」を回避する予防法

スマートロックは、鍵の利便性を飛躍的に高める一方で、「万が一トラブルが起きたら入れなくなるのでは?」「何かあった時に頼れるサポート窓口がないと不安」というセキュリティと運用への不安が、導入をためらう最大の要因となっています。特に、宿泊施設や無人店舗での利用拡大に伴い、物理鍵の受け渡しや保管を前提とした従来の管理方法からの転換に対する抵抗が、普及の障壁になっているという現状があります。本記事は、スマートロック導入前に必ず知っておくべき3大トラブルのリスクを詳細に解説し、それらを確実に回避するための予防法、そして信頼できる製品選びの3つのチェックポイントを具体的に提示します。

スマートロックで起こりうる主要なトラブルと注意すべき点とは?

スマートロックは便利ですが、電池で動作し、Wi-FiやBluetoothで通信を行うIoT製品である以上、従来の物理鍵にはなかった特有の注意点があります。導入前に、まずは、スマートロックの代表的な4つのトラブル・注意すべき点を確認しましょう。

【前提】家庭用とビジネス向け(法人利用)の違いを認識する

スマートロックは大きく「家庭用」と「ビジネス向け(法人用)」に分類され、求められる信頼性や機能に大きな違いがあります。

| 項目 | 家庭用モデル | ビジネス向けモデル(RemoteLOCKなど) |

| 主な機能 | 日常的な施解錠の利便性向上、家族間の鍵の共有 | 入退室履歴管理、時間帯・エリア別権限設定、外部システム連携 |

| 運用シーン | 自宅の玄関(少人数利用) | ホテル、オフィス、レンタルスペースなど不特定多数・多拠点管理が主 |

| セキュリティ | 一般的なセキュリティレベル | クラウドで遠隔で制御・剥奪できる機能による高度なアクセス制御、入退室ログの取得などのデータ管理 |

RemoteLOCKのような法人向けスマートロックは、多機能なアクセス管理、そして外部連携による業務効率化を前提としているため、トラブル時の影響が大きいビジネスシーンにおいて、安定性と信頼性が極めて重要になります。

本体電源(電池切れ)や機器の不具合で鍵が開けられない

スマートロックが機能しない最大の原因は、電力の供給停止、つまり電池切れです。また、電子機器であるスマートロックには、避けて通れない製品寿命があります。

スマートロックの主要な2つのタイプ

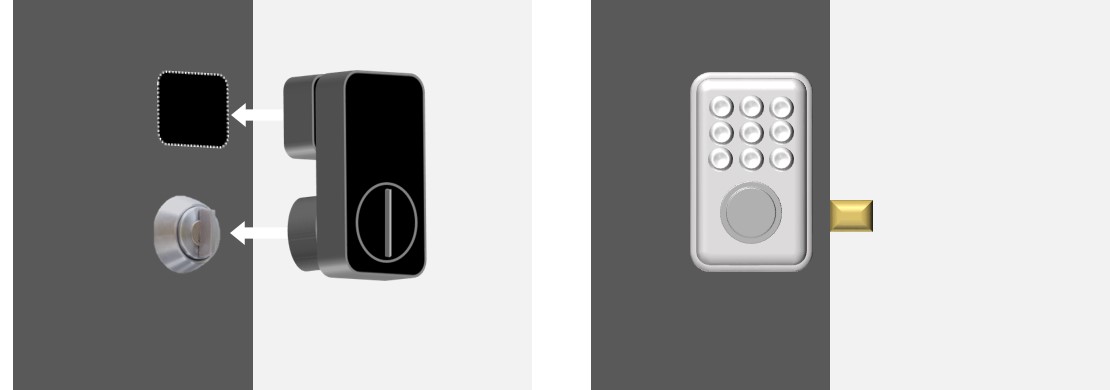

1. サムターン装着型(後付け型)(下・左図)

既存の鍵のサムターン部分にかぶせて設置し、内部の機構でサムターンを回して施解錠を行うタイプです。

2. 施解錠機構内蔵型(交換型/組み込み型)(下・右図)

スマートロック自体が施解錠の機構を持っており、ドアの錠前(シリンダーやデッドボルト)を直接操作するタイプです。

▲(左図)既存の鍵にかぶせて設置 (右図)ドアに穴あけをして設置(施解錠の機構あり)

どちらも基本的には電池式のため、停電時に使えなくなる心配はありません。

他方で、当然ながら電池が切れると動作しなくなるため、最悪の場合、家や部屋に入れなくなる恐れがあります。ここであえて「最悪の場合」と記述しているのは、完全に入れなくなるわけではないためです。こちらについては [2-1]で詳しく紹介します。

スマートロックの耐用年数

また、どんな製品や家電にも起こりうる問題として故障があります。電子錠の設計上の標準使用期間は一般的に約7年間(出典:日本ロック工業会 錠の耐用年数についてのガイドライン)とされています。これは、日本ロック工業会が、経年劣化による重大事故防止のため、適切な保守・点検により安全上支障なく使用できる標準的な期間として設定したものです。

長期的な運用計画においては、この寿命(耐用年数)を考慮した計画的な入れ替えが重要です。不具合については予期しないものではありますが、仮に発生した場合の影響や、それが致命的な問題となるかどうか、そして不具合発生時のサポート体制などは購入前に確認しておいた方がいいでしょう。

スマートフォン解錠における通信トラブル

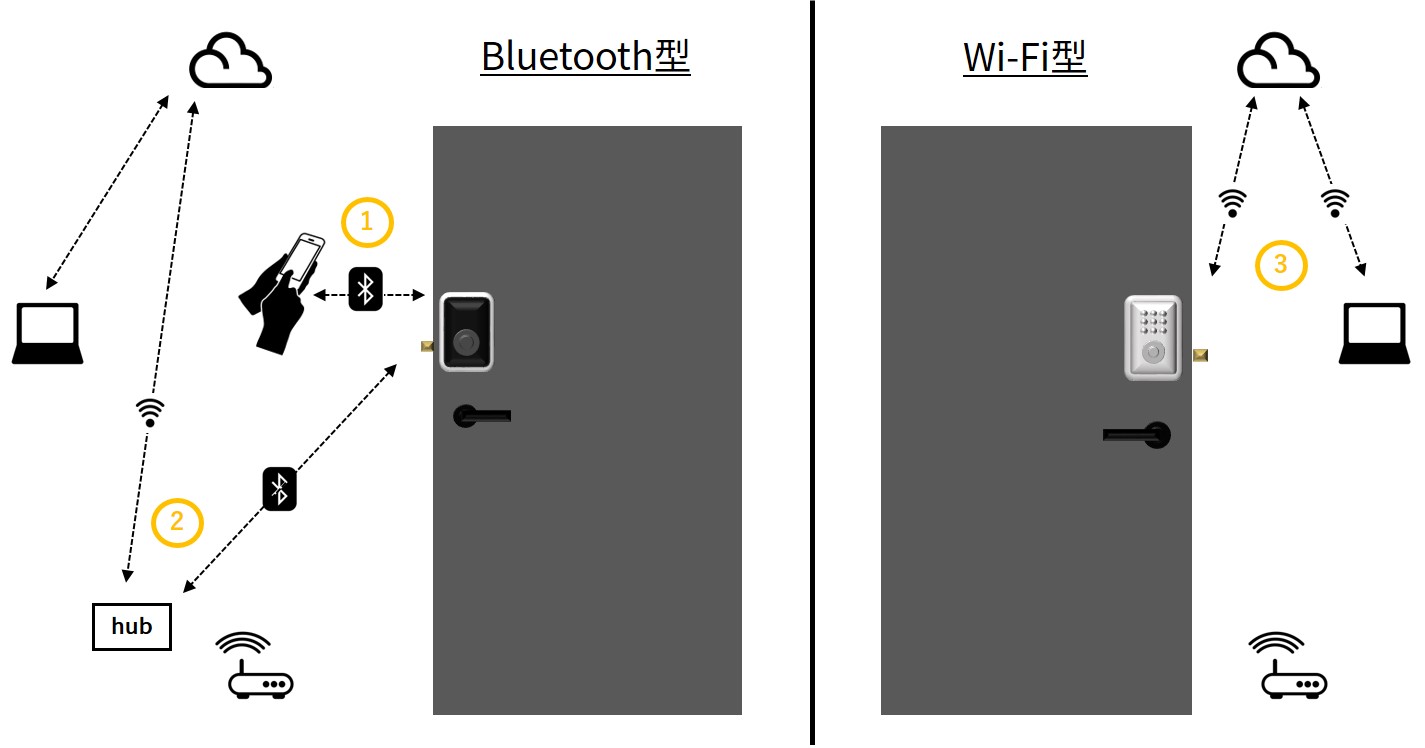

スマートロックの通信方式は主にBluetooth型とWi-Fi型に大別されます。

- Bluetooth型には、スマートフォンとダイレクトに通信して接続する方式(下図①)と、専用のハブと通信し、間接的にクラウドサーバーに接続する方式(下図②)があります。

- Wi-Fi型(RemoteLOCKなど)には、スマートロック本体が直接Wi-Fi通信し、クラウドサーバーと接続します。(下図③)

▲スマートロックの通信方式

この中で注意が必要なのは、Bluetoothでスマートフォンとダイレクトに通信する方式です。

Wi-Fiを介して接続する場合、基本的には常時(もしくは定期的に)通信する環境が保たれるため、一度安定した通信ができれば、そこから不安定になったり、接続が切れることは比較的少ないと言えます。

他方で、スマートフォンと直接Bluetooth接続する場合は、初回の入室時の接続設定に時間がかかるとともに、外出や一時退出の際には一旦通信が切れ、帰宅や再入室の際に再度接続する必要があります。

通常はスムーズに接続できることがほとんどですが、 口コミサイトを見ると「アプリを再起動しても繋がらずスマホを再起動してやっと繋がることも多い」「鍵を開けるまでドアの前で1分なんてザラです」といった投稿もあります。また、スマートフォンの電池が切れてしまうと、当然ながらスマートフォンからの解錠はできなくなります。

不特定多数のユーザーが入れ替わるホテルやレンタルスペースでは、通信トラブルによる顧客満足度の低下、クレーム発生リスクが高まるため、スマートフォンと直接Bluetooth接続し解錠する方式に依存しない運用が推奨されます。

オートロック(自動施錠機能)による締め出しやキーとじ込み(インキー)のリスク

スマートロックの中にはオートロック(自動施錠機能)がついた製品もあります。

自動施錠機能がある場合、外出、退室の際に毎回鍵を閉める必要がなく、「カギ閉めたっけ?」と外出先から不安に思うことや、本当に鍵を閉め忘れて開きっぱなしになることもありません。鍵のかけ忘れを防ぐ最大のメリットがある一方で、「締め出し(インキー)」のリスクと表裏一体です。スマートフォンやカードキーを室内に置いたまま外に出てしまい、締め出されてしまうといったトラブルが発生するリスクがあります。

対策としては、スマートロックについてはスマートフォンを鍵として使う場合もあるため、ごみ捨てなどで少しでも外に出る際は必ずスマートフォンを携帯し、電池を切らさないようにすることが重要です。

また、万が一キーとじ込みが発生して開けられないといった場合、一部メーカーについては、鍵の解錠サービスを代行手配してくれる場合もあります。

RemoteLOCKはオートロックによる締め出しは起こりうる?

ハッキング(不正アクセス)やサイバーセキュリティのリスク

Wi-FiやBluetoothで通信を行うIoT製品である以上、ハッキングリスクはゼロではありません。しかし、一般に流通している法人向けスマートロックでは、対策が講じられています。不安な方は導入前にはどのような対策がなされているのかを確認してみてもいいかもしれません。

RemoteLOCKのセキュリティ対策は?

あわせて読みたい記事

導入前にチェックしておきたい3つの必須ポイント

ここまでの内容で、スマートロックにはメリットだけでなく、リスクや注意したい点もあることがおわかりいただけたと思います。また、それらについても通常の利用においては支障がなかったり、事前にリスクを把握し対策できていれば、問題にならないことも少なくありません。

ここからはスマートロックの誤解を解きつつ、安心してご利用いただくために導入前に確認したい3つのポイントをご紹介します。

電池切れ・故障時に「どうやって開けるか」の非常解錠手段の有無

スマートロックを検討するなかでの不安のひとつに「電池が切れたり故障すると入れなくなるのでは?」という疑問があります。この不安はもっともなのですが誤解がある場合もあります。というのも、確かにスマートフォンや暗証番号といった通常の方法では入れなくなるのですが、非常用の解錠手段が用意されていることがほとんどなのです。

前述した室内の鍵のつまみ(サムターン)の部分にスマートロックをかぶせて設置するタイプの場合、これまで通り、物理的な鍵はそのまま使うことができます。また、スマートロック自体が施解錠できる機構を持っている製品の場合も、非常解錠するための物理鍵が付属されているケースがあります。

物理鍵で解錠

自宅の場合:物理鍵は念のためにカバンに入れて持ち歩く。

ホテルや店舗などの場合:事務所や管理室にて物理鍵を保管しておく。

もちろん、毎回、物理鍵を持ち歩くのは難しい場合や、事務所が離れているケースも少なくないかと思います。その場合は、万が一に備えてキーボックスに物理鍵を入れてドアの外にかけておくといった対策もあります。

RemoteLOCKは電池切れの場合に解錠できる?

・500i :付属の物理鍵で解錠できます

・700i:付属の物理鍵で解錠できます

・9j:市販の9V角型電池で非常給電することで復旧できます。また、鍵穴残し施工の場合、物理鍵で解錠できます

電池残量を確認し電池切れを未然防止

また、そもそも電池切れを発生させなければ問題にはなりません。スマートロックには電池残量の低下を管理者に通知したり、管理画面上にて確認できる製品もあります。電池低下のアラートを見逃さず、早めに電池交換を行うことで、電池切れのリスクはグッと下がります。

RemoteLOCKの電池残量はどのように確認できる?

- 管理画面上から電池残量が残り何%かを確認できます

- 残量が30%を下回るタイミングで管理者にメール送付できます

以上のように、電池切れの際に入れなくなるリスクについては「鍵を開ける手段があるか」、そもそも電池切れを起こさないために「電池残量低下のアラートがあがるか」を確認することをおすすめします。

スマートフォン解錠のリスク

Bluetooth型のスマートロックにおいて、スマートフォンからの解錠がスムーズにできるかどうかは、利用の環境や個々のスマートフォン端末にも依存するため、残念ながら実際に使ってみないとわからないことがほとんどです。

他方でスマートロック各社、日々、製品のアップデート、改良に努めていることもあり、スマートフォン解錠のトラブルに関する口コミは減少傾向にあります。

スマートフォンからの解錠を想定している場合、まずはオンラインショップの口コミをチェックすることや、販売年数や台数が多い製品を選ぶといいかもしれません。また、利用の際はBluetooth通信に影響する恐れがある、ほかのBluetooth機器や電子レンジなどをドアの近く置くことは避け、解錠時にはBluetoothイヤホンの電源をOFFにするなどの対処をおすすめします。

また、はじめて入室する人が多い場合や、不特定多数が出入りするようなシーンでは、スマートフォン解錠はおすすめではありません。

スマートフォン解錠はあくまで入室者が常時固定されているシーンや、ご自宅など限られた入室者が日々利用するシーンにおすすめです。

RemoteLOCKはスマートフォン解錠のトラブルは起こりえるか?

トラブル時に業務を止めないための信頼できるサポート体制

システムや製品の不具合は、予期せぬタイミングで発生します。特にシステムや製品の不具合、急いで解決を図りたい問題についてはメーカーからサポートを受けられるかが重要になります。

保証期間

不具合があった際の製品の保証については、おおむね各社、出荷から1年としていることが多いようです。もちろん保証内容はメーカーごとに異なりますので、保証期間も合わせてご確認いただくことをおすすめします。

なお、弊社スマートロック「RemoteLOCK(リモートロック)」も出荷から1年間が製品保証期間になります。

電話サポートの有無

メールやチャットでのサポート対応はおおむね各社、実施しているようですが、電話サポート、現地サポートについては「実施なし」の場合もあるため注意が必要です。

特に、早急に問題解消したい場合や、テキストベースのコミュニケーションが難しいような内容だと、電話サポートの有無が非常に重要です。何かあった時にメーカーに電話で問い合わせたい場合は、購入前に必ず電話サポートの有無を確認するようにしましょう。

RemoteLOCKのサポート体制

【まとめ】備えあれば憂いなし!「開けられない」には予防法・対処法があります!

いかがでしょうか?スマートロックに対する誤解や不安が少しでも解消されましたでしょうか?「スマートロックの電池切れ」、「キーとじ込み」、「スマートフォン解錠時に通信が不安定になる」といったトラブルについてはそれぞれに予防策と、万一発生した場合も対処法があります。その中でも「開けられない」という不安については、物理鍵をかばんに入れておいたり、キーボックスへの保管などで解消することができます。

スマートロックは便利だと思いつつも漠然とした不安をお持ちの皆様に、この記事が少しでもお役に立てればうれしいです。