RemoteLOCKのログを使って展示ブースの利用実態を調べてみた。

店舗や各種施設、さらにはイベント会場において、どんな人が、いつ利用しているのかというデータを把握したいと思ったことはないでしょうか?ご承知の通りデータの取得により、現状を客観的、定量的に把握することができ、問題点を浮き彫りにしたり、そこから様々な改善にもつなげることができます。本ブログでは、その最初の一歩の『データの取得』について、本来の使い方とは異なりますがRemoteLOCKの活用例をご紹介します。

いつ・誰が入室した!?RemoteLOCKで解錠・施錠の履歴をばっちり保存!

RemoteLOCK(リモートロック)は解錠・施錠のログを自動取得できるスマートロックです。個人に紐づく暗証番号を使って入室すると、誰が、何時何分に入ったかの履歴データが残ります。もちろん、複数の部屋を管理している場合は、誰が、何時何分にどの部屋にアクセスしたのかがわかります。

さて、このログの保存には果たしてどんな意味があるのかを改めて考えてみましょう。

履歴が残ることのメリットとして代表的なものは以下の3つかと思います。

トラブル時の原因追及につながる

不特定多数が出入りする部屋で、物品の盗難や破損がおきると、誰が関係しているのかを特定することが難しい場合があります。証拠を残すツール(カメラやログを管理できる鍵)は、こうしたトラブル発生時の強い味方です。

もし何らかのトラブルがあった際も、後から履歴を見ることで、その時間の前後に誰が入室していたかを把握でき、原因の追及につながります。

内部統制や抑止力につながる

ログが残ることは、トラブル発生後に効果を発揮するだけでなく、トラブル自体を未然に防ぐことにも一役買います。

責任者や監督者がいないシーンでも、履歴が残ることをあらかじめ従業員やアルバイトに伝えておくことで、規定違反の抑止力や、確実な業務遂行が期待できます。

実態把握やマーケティングの改善につながる

利用シーンによってはデータそのものが新たな価値を生むケースもあります。

例えば、店舗や施設において、来店客や来場者の入室のログとその個人の属性を合わせて分析できると、どの時間帯に、どの属性の利用者が多いなどの現状把握につながり、そこから戦略等を見出せるかもしれません。

【実例】展示ブースの利用実態をRemoteLOCKのデータから把握してみた。

今回は実際にRemoteLOCKが取得したデータを使って、とある展示の実態を把握してみました。

まず、前置きとして、データを見るRemoteLOCKは、残念ながら実際にドアに設置された運用中のものではありません。

展示場においていただいているデモ機の解錠ログを調べてみました。

IoT等をテーマとした情報発信拠点「IoTスクウェアくまもと」

まず簡単に、RemoteLOCKを展示していただいている場所についてご紹介します。

その名も「IoTスクウェアくまもと」!熊本県、西日本電信電話株式会社 熊本支店が、2018年6月にオープンした施設です。展示スペースでは、IoTやAI等の最新のICTを活用し、地域産業や社会基盤、一次産業等をテーマとした様々な取組みについて紹介されています。

本施設にて、当社からはRemoteLOCK 5iとTOBIRAのデモ機を展示していただいています。熊本や九州にいらっしゃる方は、ぜひ、お気軽にお立ち寄りくださいませ。

CHECK!!

・展示場所:〒860-8519 熊本市中央区桜町3番1号 NTT 西日本 熊本支店 桜町ビル1F(スマート光スクウェアくまもと内)

・展示期間や時間はリンク先の問い合わせ先にて直接ご確認ください

体験ができるRemoteLOCKの展示について

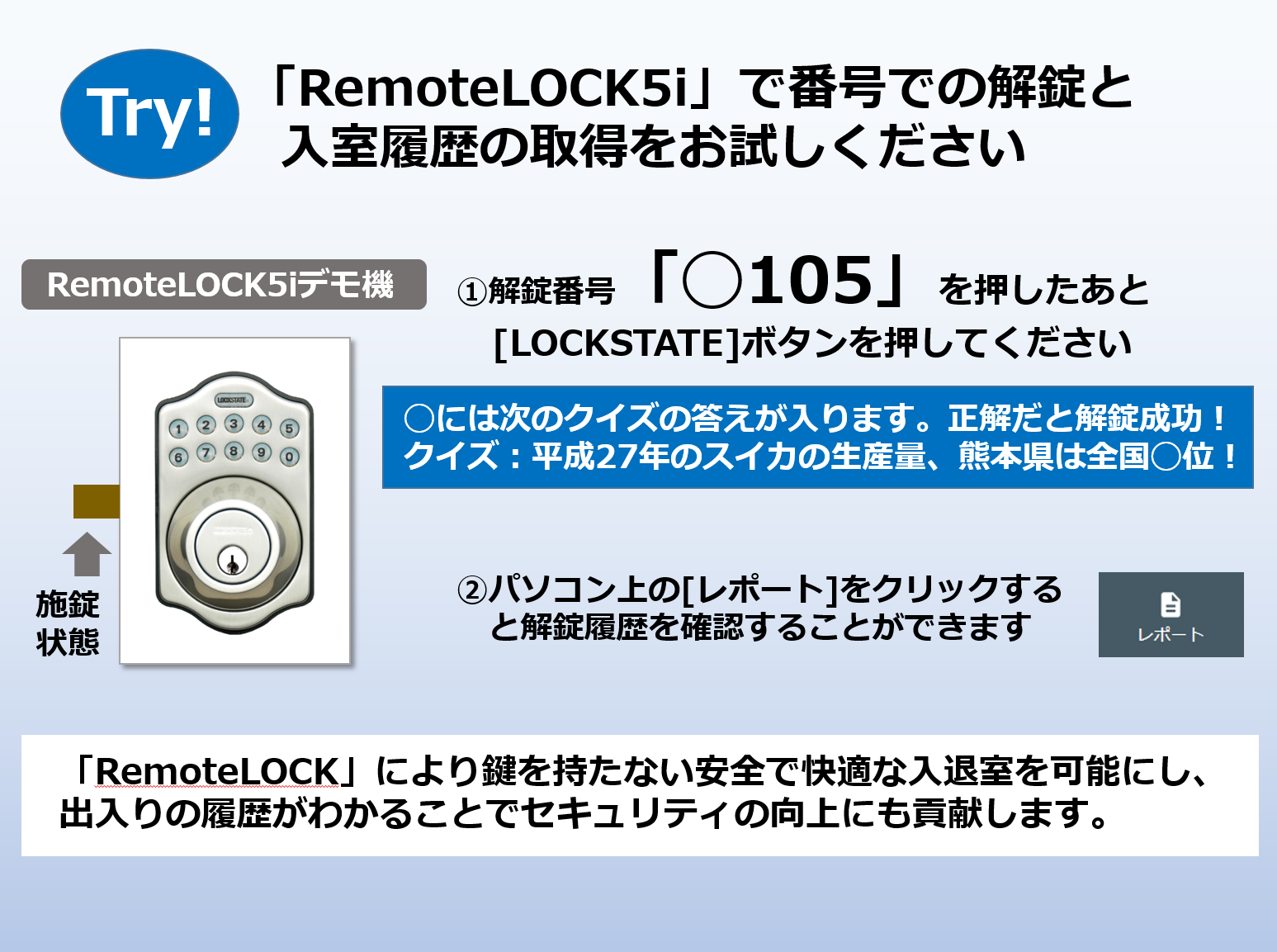

この「IoTスクウェアくまもと」でのRemoteLOCKの展示は、ブースにお立ち寄りいただいた方に操作の体験をしていただけるような簡単な仕掛けをしております。

その名も…「RemoteLOCKを使ってクイズに回答!」です

ご覧の写真の通り、展示がある熊本県にまつわるクイズの答えを、RemoteLOCKの数字のボタンを押して回答し、みごと正解すると「鍵が開く」という、至ってシンプルなものです。

展示開始からどれくらい体験してもらえた?

常に担当者がいるわけではないような常設展示の場合、どれくらいの人がブースに立ち寄り、デモをしたのかを把握しづらいのですが、操作ログが残るRemoteLOCKであれば、それを簡単に知ることができます。

以下は実際にRemoteLOCK管理システム上で見ることのできるログの一部です。

「正解者 ロック解除」となっているところが、デモをした履歴と言えます。

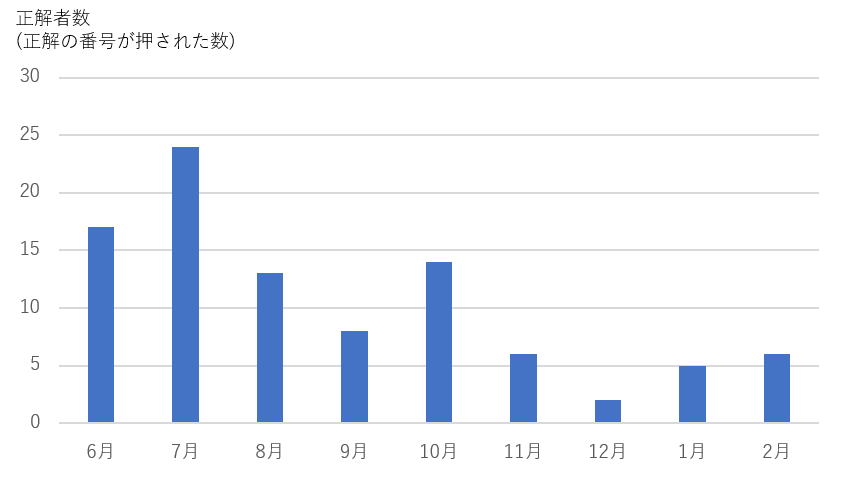

今回は、展示している2つのデモ機のうち、1つのデモ機を操作した人の数(その中でもクイズに正解した人の数)を月別にグラフ化してみました。

その結果がこちらです。

▲デモ機を操作してクイズに正解した人の数(月別)

残念ながら後半は少し数が少ないのですが、やはりオープン当初は多く人にデモをしていただいていることがわかります。

また、7月と10月は、展示会場で勉強会などのイベントが盛んに行われた月のようです。少なくとも、このデータから、RemoteLOCKの体験をしてもらうにはイベントが効果的だということが読み取れます。

イベントの内容と照らし合わせて見ることで、どんなことに興味を持っている人が、RemoteLOCKにも関心を持っているのか把握でき、マーケティングデータとしても有効に活用できそうです。

【まとめ】入退室のログデータはぜひ活用しましょう

今回は、実際の運用とは若干イメージが異なりますが、RemoteLOCKのログデータから展示ブースの利用実態を明らかにしました。本ケースでは、操作した個人が特定されないため、どんな人が興味を持ってRemoteLOCKを体験したのかという、詳細な分析には至りませんでしたが、個人属性と紐づけることで新たな発見もありそうです。

スマートロックやRemoteLOCKを遠隔管理ができる鍵として利用するのは、もちろんアリですが、そこから得られた情報をマーケティングに活用してみるのもいいかもしれません。

RemoteLOCKチームでも更なる付加価値が生まれるよう、その可能性を探ってまいります!

▲入室履歴の自動取得ができるスマートロック「RemoteLOCK」の機能に関する詳細資料はこちら